編集部ブログ夜の最前線

あまりにショッキングな出来事があったから、ブログに復活しようと思う(サボっていました、すみません......)。

復活のブログにしてはあんまりな内容だと思うし、とくに虫が嫌いな人は読むに耐えない話なのだけれど......。

いつものことながら疲労感に躰を満たされて、ぼくは家路を辿っていた。

閉店した魚屋の前にたむろしている猫とじゃれ、マンションに着き、玄関扉を開ける。

スニーカー、ランニングシューズ、革靴、履いているもの以外すべての靴が出されているのを見て、私生活のだらしなさをあらためて実感させられた。

ため息をつきながら電気を付ける。

照らされた床には、Gがいた。

Gがいた。

長野県民は虫を食べることで有名である......というのは放言だが、地元ではイナゴ・蜂の子・ざざ虫が珍味としてわりと高額で売られていたし、祖父母とイナゴをつかまえて甘露煮にして食べたこともあった。

子どもらしくカブトムシやクワガタを見つけるのは小学生のときの大きな楽しみであったし、小学校のトイレにはカマドウマやゲジゲジの出現が珍しくなく、それなりに驚くけれど驚き慣れていた。

だからぼくはまったく動じなかった。

非常に冷静に、ティッシュを取りに向かった。

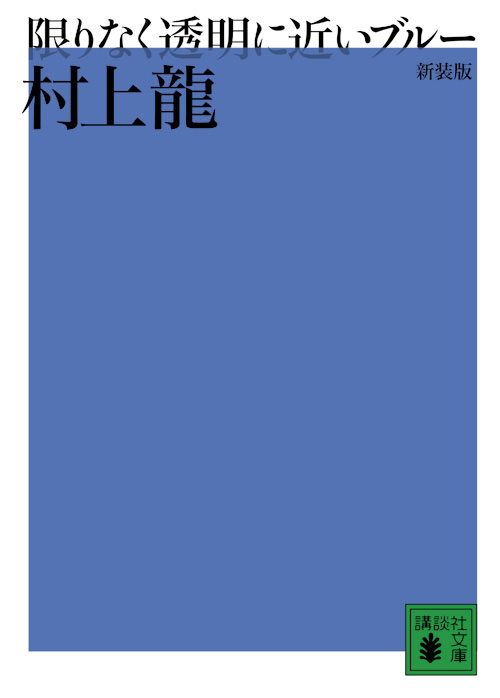

そのとき思い出したのは『限りなく透明に近いブルー』のことだ。

『限りなく透明に近いブルー』は村上龍のデビュー小説にして芥川賞受賞作。

米軍基地が近接する町で、セックスとドラッグに明け暮れる若者たちを描いた作品だ。

過激な内容ながらフラットな描写を特徴とするこの作品には、虫がよく描写され、「虫」とそれを捕食する存在である「鳥」は非常に重要なモチーフとなっている。

なかでもGの描写は鮮やかだ。

荒れた部屋のなかでケチャップが溜まった皿に顔をつっこんでいるGを眺め、語り手はその体液を想像する。

赤色の絵の具に這っていたGをつぶすと紫色の体液が流れ、Gの体内で赤色と青色が混ざったのだろうと彼は考えるのだった。

こいつの体液は何色だろうかと気になった。

気になったが......ぼくは優しくGをティッシュにくるみ、ベランダから外へと放り投げた。

ベッドに就いたとき、編集部で櫻井さんの自室にGが出現した話をしたときのことを思い出した。

「小さいやつがいたら絶対繁殖してるよ! 何十匹もいるって!」と太田さんは言っていた。

退場していただいたGは、成虫とはいえないサイズだった。

ぼくはこの週末に部屋の掃除をすることを決意した。

決意し、いまなお部屋のどこかで殖えているGへの想像にうなされながら眠った。