編集部ブログ朝の最前線

2024年5月20日 20:46

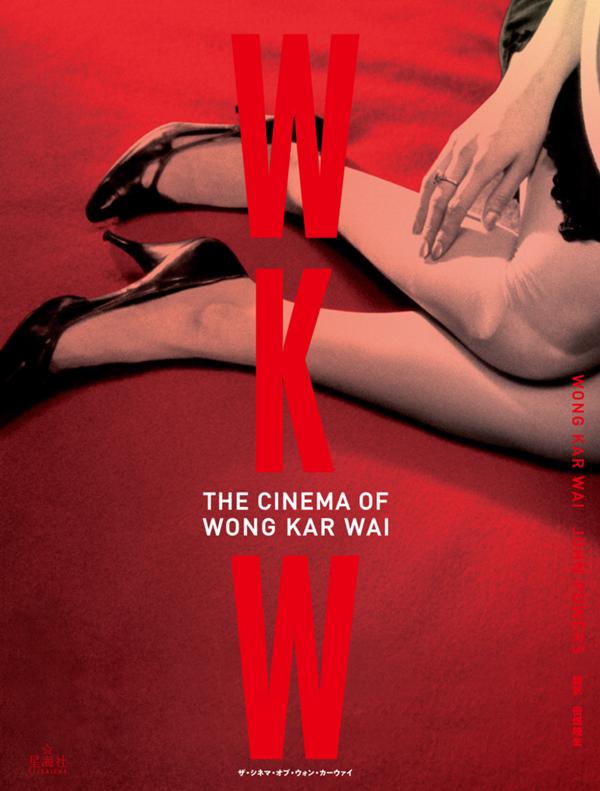

蔓延する閉塞感とは無縁の『恋する惑星』──菊地成孔x森直人トークイベントレポート 『WKW:THE CINEMA OF WONG KAR WAI ザ・シネマ・オブ・ウォン・カーウァイ』日本語翻訳版発売記念『恋する惑星 4K』特別上映

香港映画を代表する稀代の映画監督、ウォン・カーウァイ。自身が手掛けた11作品の創作過程を通じて、映画や役者、そして人生そのものについて彼が惜しげも無く語りきった唯一の著書『WKW:THE CINEMA OF WONG KAR WAI ザ・シネマ・オブ・ウォン・カーウァイ』(星海社)。本書の日本語翻訳版発売を記念し、シネマート新宿にて『恋する惑星 4K』一日限定上映が行われました。

そして本作上映後の特別トークイベントに、菊地成孔さん(音楽家/文筆家/音楽講師)と森直人さん(映画評論家)に登壇頂きました。『恋する惑星』への見解はもちろんのこと、ウォン・カーウァイの他作品への解釈や、上映当時の90年代香港の、さらには世界を覆っていた空気感にまでも拡張したお話しを展開頂きました。映画そのものやウォン・カーウァイ作品に造詣の深いお二人による濃密な20分間を、どうぞお楽しみください。

菊地成孔(きくち・なるよし)

1963年生まれの音楽家/文筆家/音楽講師。音楽家としてはソングライティング/アレンジ/バンドリーダー/プロデュースをこなすサキソフォン奏者/シンガー/キーボーディスト/ラッパーであり、文筆家としてはエッセイスト&批評家であり、映画やテレビの劇伴も多い。「菊地成孔とペペトルメントアスカラール」「ラディカルな意志のスタイルズ」「菊地成孔クインテット」リーダー。2021年、自らの生徒と共に、ギルド「新音楽制作工房」を立ち上げ、2023年には映画「岸辺露伴ルーヴルへ行く」の劇伴を担当。

森直人(もり・なおと)

映画評論家。1971年和歌山生まれ。著書に『シネマ・ガレージ~廃墟のなかの子供たち~』(フィルムアート 社)、編著に『21世紀/シネマX』(フィルムアート社)、『ゼロ年代+の映画』(河出書房新社)ほか。「週刊文春」「朝日新聞」「Numero TOKYO」「キネマ旬報」「シネマトゥデイ」などで定期的に執筆中。YouTubeチャン ネル『活弁シネマ倶楽部』でMC担当中。

現代を覆う閉塞感とは無縁の『恋する惑星』

菊地 『恋する惑星』満員御礼、素晴らしいですね。これはあらゆる人が認識するところですけれども、少なくともここ半世紀の恋愛映画のなかで『恋する惑星』は五傑に入ると言われている名作ですよね。観終わった余韻がいい映画ですから、アフタートークという性質上、いまのこの雰囲気を壊さないように話さないといけないですね(笑)

森 そうですね(笑) 実は菊地さんがウォン・カーウァイを語るのって、意外にあまり聞いたことがないという印象なんです。いかがですか、ウォン・カーウァイという作家に関しては?

菊地 いや、めちゃめちゃ好きですよね。

森 あ、そうなんですね。

菊地 何せ、あんまり作品数がないから、観ようと思ったら全部観れるじゃないですか。

森 長編で言うと10作、『若き仕立屋の恋 Long version』を含めると11作、ですかね。昨年『繁花』という上海が舞台のドラマシリーズを撮ってはいますけども。

菊地 そうですね。それと『楽園の瑕 ディレクターズ・カット』も含めると......なんて数えていくといろいろありますが、基本的には10作ですよね。

森 『恋する惑星』はウォン・カーウァイが撮影監督のクリストファー・ドイルと組んでいた頃で、しかもまだ英国領だった最後の時期――90年代中頃の混沌とした香港のストリートを映し出している現代劇という点で、カーウァイのフィルモグラフィーの中でもすごく貴重な一本ですよね。『天使の涙』もそうですけど、いまやどこにも存在しない、歴史的にも地理的にも特別な場所と時代。

『恋する惑星 4K』特別上映劇場のシネマート新宿

菊地 そうですね。重要な一作というか、それでいていわゆる人気作品ですよね。完成度や評価と別に「人気がある」という力が映画には宿る時があります。それと、いま例えば『レザボア・ドッグス デジタルリマスター版』が今年上映されていて、漠然とですけど世の中に90年代のものを見ることが嫌じゃないという感じはありますよね。『恋する惑星』を今日初めて観た方ってどのくらいいらっしゃいますか?

(会場観客挙手)

菊地 18、、、25人か、そこそこいらっしゃるということですね。

森 菊地さんが初めて『恋する惑星』をご覧になったのは、まさに日本初上陸当時のリアルタイムで?

菊地 ええ、もちろん。その時代、つまり90年代というのは、僕はもちろん嫌じゃないです。香港は中国返還直前だったわけです。いまでこそSNSによって世界の距離がすごく近くになりましたけれども、90年代はまだまだ遠い時代。簡単にいうと、世界中が80年代という狂騒を終えて、さあ、どうなる? というときに、「まあ、なんとかなるだろう」って世界中が思っていた。それが90年代の始まりですね。

森 ギリギリそういう雰囲気がありましたね。世紀末の不穏さを感じながらも楽天的な空気に包まれていた時期で、まだ9.11の前でもある。

菊地成孔さん(右)と森直人さん(左)

菊地 ちょっと落ち着いて、趣味よく楽しく、ピクニックにでも行ってたような気分の時代ですよ。また、これもどなたでも言っていることですけれども、サブカルチャーという観点からすると20世紀は80年代に入ったら70年代はもうダメ、というような親殺しみたいな感じがあったんですけど、21世紀に入ると00年代は90年代を殺しはしないし、10年代が00年代を殺しはしない。そして今20年代ですけど10年代を殺すわけではない、と。最後のサブカルチャーの革命というものが起こったのが90年代だろうと。

森 本当にそのお見立て通りだと思います。90年代を含めて20世紀までに出揃ったカルチャーを、21世紀はある種何度もいろんな解釈でサンプリング/リミックスしながら消費していく。そんな時代に入っていく感じがあります。

菊地 そうですね。そんななかで90年代ブームが来るのかって思うとあまりにも広告的には見えますけどね。さっきも言いましたけど、90年代は世界中で起きていることが、まあなんとかなるだろうとみんな漠然と思ってた。結果として、ご存知の通り全くなんともならなかったんですけどね。90年代前半というのはそんな狭間の、なにか楽しい、柔らかく希望的な時代。僕は当時『レザボア・ドッグス』をリアルタイムで観て「やっべえ、なんかやべえのがきたぞ」と。そこに突如カーウァイの『欲望の翼』とかが出てきて、ついにはブレイクスルー作品としての『恋する惑星』が出てきた。そんな連続でやべえ、やべえとか思ってたらタランティーノの『パルプ・フィクション』が94年に出てきた。

森 はい、はい。

菊地 それと個人的なことで言うと、92年に始まったテレビ番組『ウゴウゴルーガ』が印象に残っていて、90年代の初めにこの時代を決定付けるものがまとまって出てきたなっていう感じで、わくわくしたことをいまでも思い出しますね。

森 まさに当時のわくわく感やきらきらした魔法のようなオーラを纏っている『恋する惑星』ですが、公開当時といまとで、観くらべてなにか印象が変わったことってありますか?

菊地 そうですね、まあ、「改めて」っていう話ですが、いまみなさんが感じていらっしゃる生き苦しさのようなものがここには全く存在してないですよね。SNSもスマホもないですし。ポケベル、コンパクトディスク、手帳、公衆電話の世界ですよ。

森 そうですよね。

菊地 あと、こんなに拳銃乱射するラブストーリーもあまりないです。

森 たしかに(笑)半分ギャング映画ですよね。ギャング映画からラブストーリーにバトンタッチするような構成でもありますよね。

菊地 ある意味、「脱構築」というか。それと、金城武さんやフェイ・ウォンはその後20年代まで活躍中というわけではなくて、90年代という時代とともにあまり姿を現さなくなった。こういった、あの時代に保存されたような感覚も含めて結晶化されてますよね。

森 本当にあの時代そのもの。だから僕はリアルタイムよりも、改めてここ数年のリバイバルで観たほうが眩しかったんです。

菊地 そのあたりの感覚、すごく重要ですよね。僕は初めて観た時、かなり前衛的な映画だと思ったんですよ。そう思いたかったというか。めくるめく展開と映像美にやられて、とにかく訳がわかんなかった。だけどいまは、実はこんなに座りがいいというか、ちゃんとした脚本の、ちゃんとした構成の、それでいて美しいし胸がキュンキュンする映画だったんだなって。言葉は悪いですけど、わかりづらくてもっと滅茶苦茶な映画だと思っていたんですよ。このわかりづらさという点は、80年代からのステッピングというのがあって、80年代の映画っていうのは観たら訳が分からない。何回観ても分からない。いくら観直しても結局構成は破綻してるっていう映画が多いんですよね。

森 はい(笑)

菊地 90年代っていうのはその反省を生かして、一見訳がわかんないんだけど、ちゃんと何回も観るうちに「なんだしっかりできてるじゃん」ということを思ったりします。

森 80年代的なやんちゃのカウンターとして、前衛風でも実はウェルメイドに整然と設計されてるってことですね。

菊地 そうです、説明不足な点もないですし。

森 仰る通りですね。ラフなフリーハンドの部分も含めて完璧に出来上がっている。

菊地 即興演出多いですけど、脚本もしっかり出来ている。繰り返し観ることを否定するわけではないんですが、僕は1回目が一番良かったんです。

森 おお、逆に。

菊地 そう、何が何だか分からなかったあの感じ。まあ、当時、香港のゴダールって言われすぎたし、こっちは、そう思い込もうとしすぎましたね(笑)

森 そうか、先ほども言いましたけど、僕は逆なんですよね。実は1回目の印象っておそらく菊地さんと近いと思うんですけど、改めて何回も観るごとに、菊地さんが仰っていた「保存」の眩しさと希少性にますます心惹かれていったんです。いまとは全く別の形をした、雑多なエスニシティの集合体でもあった当時の香港の猥雑な美しさというか。舞台のチョンキンマンション(重慶大厦)には移民の方々が多くいて、作中にインド・パキスタン系の方々が登場しますけど、インド系のポップミュージックがバックに流れたりしているんですよね。そしてやっぱり雰囲気が明るい。

菊地 はい。さきほど言ったように、世界はどうにかなるだろうとみんなまだ思っていたんで。ほんの5年かそこらだよね。

90年代を結晶化したような『恋する惑星』の持つ作品強度とは

森 『恋する惑星』は1994年の映画で、97年の香港返還が迫りくる年なのですが、この作品にはまだバカ騒ぎしている陽気な遊びの空気がパッケージングされている。いま観ると期間限定だけにやたら甘酸っぱくて、もう泣けてくるぐらいです、それは。

菊地 結構泣けますよね。まあ、世代にもよると思いますけど、僕は還暦を過ぎていますからあれが懐かしいこれが懐かしいって言ったらキリがないんですけどね。

森 なるほど、僕もそこに近づいてますが(笑)

菊地 90年代のものをいま観ると、懐かしさと同時にまだ生き生きしてる感じがありますよね。例えば50年代のものを観ると懐かしさばかりで、、、というのも、結局、みんな死んでるじゃないですか。だけど90年代は違う。生き生きしてる感じと懐かしい感じがちょうどいい塩梅で、今言っても今の人に伝わらないと思いますけど、チャラいまま胸がキューンってなりますよね。明るいの、とにかく。

森 たしかにギリギリ神棚に入る前のノスタルジアという距離感かも。それが映画を再生すると、フレッシュなまま現在によみがえってくるという感じですね。

菊地 それとこの映画はいろんなガジェットが出てくるのですが、なかでも注目はコンパクトディスク(CD)のジュークボックスですよね。コンパクトディスクに光が当たると反射してキラキラ光るんだ。コンパクトディスクがミラーボールの代わりになるんだっていう、この美しさをここまで見せている映画は映画史上ほかに無いと思いますよね。コンパクトディスクは、できたのは80年代ですけど、時代のガジェットとしてはもっぱら90年代のもので、おそらくいまでは持っている人も少ないですよね。

森 はい、CDの時代っていうのも相当特殊な期間限定ですものね。あと音楽という観点で思うのは、「California Dreamin'(夢のカリフォルニア)」(以下「夢のカリフォルニア」)をラジカセで流してはガチャッと止めて、という強引なブツ切りの繰り返しがありますけれども、『恋する惑星』ってかなり露骨にゴダールを踏襲している映画でもありますよね。

菊地 というか、今から見直すと言われすぎ感もありますが、当時は香港のゴダールと言われきってましたからね。

森 はい、「どこそこのゴダール」や「新世代のゴダール」はクリシェとしてよく使われる言葉でもありますが、『恋する惑星』って結構本気で(ゴダールの)『勝手にしやがれ』をカーウァイなりにリモデルしている感じがありますよね。

菊地 そうですね。ゴダールも作品によりますけれども、初見はやっぱり訳がわかんないですよね。「はなればなれに」とか「気狂いピエロ」も初見は前衛的に見えるってことですよね。まあ、見る側の欲望もあるんですよね。「普通じゃ嫌だ」っていう(笑)

森 ゴダールは本当にやんちゃですね(笑) カーウァイにも大胆さはありますけど、むしろ周到に映画をデザインしていくタイプ。

菊地 それとカーウァイってタランティーノと同じく、選曲のセンスがものすごくいいって当時言われていて。そう言われてたんだけど、今あらためて観ると、ぶっちゃけ良くないです(笑) 「夢のカリフォルニア」はさすがに擦りすぎじゃん、みたいな。

(会場笑)

森 そう、擦りすぎ(笑) 何回流すのよ、みたいな。

菊地 しかも、オチに直結してるんで(笑)、すごく強く説明的なんですよね。あと、フェイ・ウォンが映ると、フェィ・ウォンの曲のイントロが流れてうっとりするじゃない、あれも、あんなに何回もやるもんじゃないですよ(笑) 当時、批判のクリシェで「MTV」って言われてましたね。

森 そうですね、選曲に関してカーウァイは素直だと思います。ザビア・クガートの「裏切り」とか、フィルモグラフィーの中で繰り返し使っている曲もある(『欲望の翼』『花様年華』『2046』にて)。

盛況の劇場

菊地 ファッションやカルチャーのことで言うと、痩せていて髪型がベリーショートで、上半身Tシャツで下はいまのユニクロのようなコットンパンツを履いてる、みたいな女の子が当時たくさんいましたよ。全員がフェイ・ウォンっていう。

森 「全員フェイ・ウォン」、本当にそれが過言ではない時代だった(笑) 元ネタは(『勝手にしやがれ』の)ジーン・セバーグなんでしょうけど、この映画のフェイ・ウォンに関しては思わずコスプレをしたくなるような、アイコニックな魅力っていうものもやっぱりいまだにありますよね。

菊地 そうですね。ファッションも簡単に真似できるし。

森 再現性がある。カジュアルなチープシックという感じ。流行映画になったのはそれも大きいかも。

菊地 はい。ブリジット・リンのような、グリーンのトレンチコートを着て、サングラスをかけてウィッグをつけて拳銃持って歩いてる人はいませんでしたけど。

森 もちろんあちらを普段着で真似する人は猛者過ぎます(笑) SABU監督の『ポストマン・ブルース』(1997年)って映画でパロディに使われたことなどはありましたけども。

菊地 映画がよく周期的に巻き起こすサブリナパンツのブームとか、あんなようなことと同じ現象が起こっていたのを懐かしく思い出しますね。

フェイ・ウォン(『恋する惑星』フェイ役、『ザ・シネマ・オブ・ウォン・カーウァイ』より)

ブリジット・リン(『恋する惑星』謎の女性役、『ザ・シネマ・オブ・ウォン・カーウァイ』より)

『恋する惑星』カットシーン(『ザ・シネマ・オブ・ウォン・カーウァイ』より)

作品の完成度そのものでは「革命」は起きない

森 カーウァイのほかの作品についてはいかがですか?

菊地 僕はね、これを言うとカーウァイファンの方にうるさがたって思われがちなんですけど、『楽園の瑕』が好きなんですよ。

森 おお、出ました。僕は、菊地さんが『菊地成孔の欧米休憩タイム』というご著書のなかで、ウォン・カーウァイで一番好きな作品は『楽園の瑕』だとさらっと書かれていたのを覚えていますよ。

菊地 そうですね、『楽園の瑕』。一番好きというか、もうかなり好きですね。

森 『楽園の瑕』は僕も大好きなんですけど、いまの4Kリマスターの波から取り残されていますね。

菊地 そうなんですよね。さきほど楽屋でこの話題が出ましたね。

森 呪われた映画だなって(笑) 『楽園の瑕』では撮影監督のクリストファー・ドイルが広角レンズを使い始めた作品で、結構本気でアヴァンギャルドにぶっ飛ばしている。その試みが次の作品『天使の涙』にも繋がった。だから『楽園の瑕』を挟んでいるおかげで、姉妹作である『恋する惑星』と『天使の涙』では全然ルックが変わっているのが興味深いです。

菊地 まあ、対決のない武侠映画ですよね。それだけで痺れちゃうんですけど。シネフィルの方の多くはそうですけど、その作品のカメラマンが誰かというのは気になりますよね。『恋する惑星』は(タランティーノの)『パルプ・フィクション』と並んで最も後継に真似された映画でもありますね。多くのテレビドラマでも、これほぼほぼウォン・カーウァイ作品がやりたいんだよね、とか。90年代はそういった作品がたくさんありました。乱暴に真似できるからさ、ここでのドイルの手持ちローファイは(笑)

森 そういう、時代のモードを決定付けるような作家って、本当にいまなかなか出にくくなっちゃっていますもんね。

菊地 いまサブカルチャー自体の新陳代謝が止まっている状態なので、「恋する惑星」はその新陳代謝が最後に起こった時代の空気が残っているとも言えますね。

森 バリー・ジェンキンス監督が『ムーンライト』(2016年)で完全に『ブエノスアイレス』へのオマージュを捧げていたりとか、一周回ってウォン・カーウァイ直撃世代、つまり当時10代、20代で影響を受けた方々が立派な監督になって素晴らしい作品を作っているという時代にはなっていますけども。

菊地 そうですね。質は上がってますよね。でも、革命には至っていない。

森 なるほど。すごく洗練されてはいますよね、カーウァイチルドレンの方々は。

菊地 はい。ただ、洗練されていることだとか、作品の完成度では革命は起きないんですよね。無茶しないと。『恋する惑星』はもう思いっきり無茶してるんで。

森 確かにそうですね。決してウェルメイドなだけではない。タランティーノだって乱暴に無茶してますもんね。

ウォン・カーウァイ自身について自らが赤裸々に語った唯一の記録

森 さて、この圧巻の大著(『WKW:THE CINEMA OF WONG KAR WAI ザ・シネマ・オブ・ウォン・カーウァイ』)のお話をしましょう。

菊地 今日、もちろん『恋する惑星』自体が素晴らしいということは言うまでもないのですが、我々がもし宣伝をするのであれば、まさにこの本のことですよ。

森 そうなんです。本を持ったほうがいいですかね。

(菊地さん、森さんともに本を持って頂きながら)

菊地 もう21世紀ではしばし忘れていた、重すぎて持てない本(笑)

森 めちゃくちゃ重い!

菊地 これはウォン・カーウァイ作品の写真と研究書を合わせたような本で、13,500円という価格なので決してお安くはない。しかしですよ。これは写真集としても非常に貴重ですし、あまり自分自身について語ってこなかったウォン・カーウァイが、ジョン・パワーズという対談相手に赤裸々に語っているんです。ジョン・パワーズという人は、『VOGUE』の主筆なんですよ。『VOGUE』のカルチャーパートはすごく影響力があって強いんですけど、その『VOGUE』のいわば手練れのジョン・パワーズがウォン・カーウァイに的確なインタビューをしている。つまりテキストのページも写真のページも非常に豊かで、これはもう買いですよね。

森 そう、これ僕、本当にびっくりしまして。原書は2016年に刊行したものですよね。菊地さんの仰る通り、ウォン・カーウァイはご自身のことをあまり語らない。これまで評論家のジミー・ンガイさんが出された本(キネマ旬報社/1996年刊『ウォン・カーウァイ』)などしかなく、ウォン・カーウァイについての自己言及的なテキストって本当に少なかったんです。

菊地 そう、ウォン・カーウァイがこんなにもちゃんと喋っている。まるで20世紀前中盤の監督のように、旺盛に語っている。なんでサングラスを取らないのかとか気になるけど、まあ喋っているんです。それとやっぱり収録されている写真のグレードが素晴らしい。

森 すごいですよね。

菊地 フォトブック、映画本、そしてインタビュー本としても近年希に見るクオリティーなので、ウォン・カーウァイのどの作品が好きとかいう問題を超えてですね、ファンの方は必読ですね。値段が13,500円とちょっと高いですが、僕の値付けだと24,000円くらいの価値があると思いますよ。

森 わかります! 円安時代ですから実質価値は本当にそれくらいです(笑) 楽屋で菊地さんがこの本は『映画術 ヒッチコック・トリュフォー』(晶文社/1990年刊)ばりの迫力があると仰っていましたが、まさにそんなレベルの本ですね。見ると本当にびっくりしますよ。

菊地 そうですね。撮影のオフショットのポラロイド写真などもすごく充実していて、僕も初めて見る写真がたくさんあります。

森 ウォン・カーウァイの子供の頃や青年時代の写真、そして家族写真などいわゆる日常の写真が載っていたりするんですよね。

菊地 まず第一に訴えたいことは、この本を買ってくださいということですね。

森 おそらく相当なマニアでも聞いたことのないお話が、バイオグラフィーも含めてたくさん載っています。例えば1960年代のお話ですが、『恋する惑星』の舞台のチョンキンマンション(重慶大厦)は地下に「ベイサイド」という当時香港で最も人気のあったナイトクラブがあって、カーウァイのお父さんがそのお店に勤めていた。そしてそのナイトクラブにザ・ビートルズが来て記者会見をやった、ということなんかも書いてあります。いろいろわかるんですよ、当時の香港のリアルな事情も含めて。

菊地 そう、そのことを説明するためだけに当時のザ・ビートルズの写真が載ってますね。これヤバいですよ。

森 バッと最初に荒読みしていた時、なぜザ・ビートルズの写真が載っているのかと思ったら、なんとそういう絡みがあったんだ、と(笑)

菊地 当時は聖地巡礼として歩く歩道やチョンキンマンション(重慶大厦)などを見に行った方も多かったと思いますね。

森 チョンキンマンション(重慶大厦)は九龍にある雑居ビルですけど、完全に聖地巡礼の地になっていましたね。

(タイムアップで終了合図)

菊地 というわけで、ウォン・カーウァイ作品、せっかくのレトロスペクティブ上映のこの機会にぜひいろいろな作品を観てみてください。そしてこの本を買ってください。そういうことですね。ありがとうございました。

森 ありがとうございました。

『WKW:THE CINEMA OF WONG KAR WAI ザ・シネマ・オブ・ウォン・カーウァイ』

著者:ウォン・カーウァイ、ジョン・パワーズ

翻訳:田畑暁生

判型:B4変形/上製

定価:13,500円(税込)

ISBN:978-4-06-535147-5

発売日:2024年4月23日より絶賛発売中