NON STYLE 石田の明語

佐藤友哉 第一回

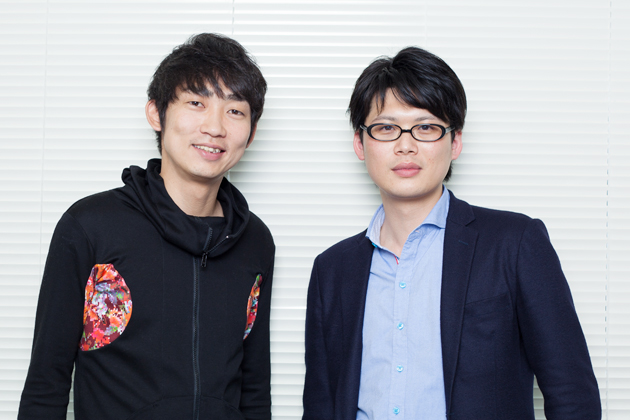

良く晴れた日の午後、星海社に訪れたのは、漫才コンビ NON STYLEの石田明。お馴染みの真っ白な衣装ではなく、私服での登場なのは今日が漫才の仕事とは少しちがった内容だから。2008年、M-1グランプリの王者に輝いた彼が今回から挑むのは、対談。同じ言葉を操る人々と「言葉」を使い、「言葉」を巡る旅の始まりです。

言葉のプロが言葉のプロに会いにいく。

その一人目は、同じ1980年生まれで最年少三島由紀夫賞作家の佐藤友哉さん。

話す人と書く人が言葉について語ります。

―― 佐藤さんは今回の対談以前に、石田さんの舞台をご覧になっていたとか。

佐藤 2009年にとある出版社の編集者から、「おもしろい人がいる」と誘われて、石田さんが脚本・演出・主演をされた、「Barアンラッキー」の第1話を観ているんです。それから数年経ち、今度はデビューからお世話になっている星海社担当編集の太田克史さんから、石田さんとの対談の話をいただいたわけですが、出版業界で小説を編集している人たちは、なぜこんなにもNON STYLE石田明に注目しているのか? 今日、僕はそれが知りたくて、ここにきました。

石田 ありがとうございます。

―― 石田さんにとって小説とはどんな存在でしょう。

石田 まったく読まずに芸人を始めて20歳超えて、漫才をやるようになってから自分の言葉の知らなさ加減に衝撃を受け、初めて手に取りました。最初は自分の中にある言葉を使ってネタを書いていたんですがだんだんとリズムに合わせてしゃべりたくなって、そのリズムの長さにあった言葉を知りたかったというのもあります。

佐藤 確かに日本語の表現方法って、多岐にわたってますよね。

石田 スゴイですよね。よく、あれだけの言い回しを思い付くもんですよね。

佐藤 僕はもうあきらめて、入力補助の「連想変換」機能を使ってます(笑)。

―― 類語辞典のような?

佐藤 そうです。「雨」という単語ひとつとっても、季節や降る様子によってもちがうので、「なんか、こんな雰囲気の雨が書きたい。頭にはあるけど言葉が出ない」というときに助かってます。この余りにも豊富すぎる、日本語という日本人にすら扱いきれないすさまじい言語を日々、なんとかしよう、なんとかせねばならないという思いで格闘していますね。

石田 その感覚はわかります。

―― さらに同じ漢字で読み方がちがう、あるいは発音が同じなのに意味がちがうという、ややこしさもあります。

石田 漢字で見たらわかるけど、聞くだけだとわからない言葉もあって。そのなかでも頭にひと言足すと意味が通じるみたいな単語もあるけど、なかには、コレ、むっちゃ便利な言葉だけど、同じ読み方がありすぎて漫才では絶対に使えないという単語があったりする。

佐藤 ああっ、わかります。「ひと言(こと)、言(い)う」って文が使えないんです。使い勝手がいい表現なんだけど、「言」が続く字面がものすごく気持ち悪くて。

―― 同じ読みを使って、聞く人に誤解を与えることもできそうです。

石田 ありますね。たとえば「いいから選べ」と言いつつも、実はアルファベットの「Eから選べ」という意味だったというように使うには便利です。ただ、やっぱり何年使っていても言葉は難しいし、そういう言葉に出くわすたびに難儀な商売を選んでしまったなと思います(笑)。ずっと漫才で使いながらも「なんで、ココ、受けへんのやろ?」と不思議に思っていたら、ある日、突然、同じ読みなのに全然ちがう意味の言葉が耳に入ってきて、お客さんにはこっちで聞こえてたんだ! って気付いたり……そのときはもう、ただただ己の無知が恥ずかしくなり。

―― もともとNON STYLEは高校の同級生だった石田さんと井上裕介さんが組まれたわけですが、ネタはずっと石田さんが書かれていたのでしょうか。

石田 高校卒業して板前を始めたんですが、その当時から別の友達に誘われて漫才のネタは書いていたんです。その後、大学に行った井上から誘われてコンビを組んだので、なんだかんだと18歳くらいから書いてました。で、最初の頃ってむっちゃネタ書けるんですよ。19歳から22、23歳くらいまでの間って一週間で5分くらいのネタが10本は書けちゃう。最低でも週に1〜2本は書けちゃって、ただ、それはもう、これまでの蓄積でやっていってるだけなんです。だからどんどん枯渇していく。

佐藤 サイクルが早い分、消費量も早そうですね。

石田 早いですよー!

―― 佐藤さんの、デビュー1年目にしてデビュー作のシリーズ〈鏡家サーガ〉3冊刊行に近いものが……。

佐藤 僕はですね、20歳でデビューして、1年間で立て続けに3冊出したんですよね。

石田 それ、スゴくないですか?

―― 原因は担当の太田克史さんかと思われます。

太田 すみません。僕が佐藤さんを騙してました(笑)。デビュー当時、北海道に住んでおられて作家の友達もいなければ情報源がなにもない状態だった佐藤さんに、デビュー直後、すぐに「書いてください」と依頼し、「えっ、書いて良いんですか?」「当たり前だよ。デビューするためだけに賞をあげたわけじゃないから! 次々に書いてもらわないと困るよ」といった会話がなされ……。

佐藤 僕はとにかく、デビュー作となった応募原稿を全力で書いただけで、その次はどうなるかなんて知らないわけですよ。次にあれを書きたい、これを書きたいというのもなく……。

太田 だから、まったく構想がなかったんだよね。

佐藤 受賞するとは思っていたんです。受賞する自信はあったんですが、その次どうなるかは全然考えていなくてアワくってしまって……ところが、書けたんです!

石田 すごいですよね、それ!

佐藤 だから石田さんではないですが、ものすごい勢いで、ごぉー! っと枯渇していった(笑)。

石田 ああー、やっぱりそうですよね(笑)。

佐藤 デビューが20歳といっても、それまで小説を読んできているわけですよ。だから、僕の中にはぱんぱんに言葉や物語が蓄積されていると思っていたんです。……それが、あっという間になくなっちゃった!!

石田 わかります。

佐藤 それもあって3、4作くらいで止まってしまって。ただ、すごく速く書けましたね。そこで気になるのはクオリティです。石田さんが最初のころに無茶苦茶書けたというネタの質はいかがでしたか?

石田 それが、今も全部ではないですが使える部分があったりして、意外に残っているんです。

―― たとえばそれは?

石田 身体で部首を表現するのとか、最初の挨拶で「井上裕介19歳です。石田明18画です」と画数を紹介するとかはストリートで漫才を始めたいちばん最初のころに考えたモノで、かなり長く使ってました。

佐藤 源流は色あせることなく、ずっと使えるほどの強さを持つんですね。

石田 さらに言うと、道ばたでやってた時代の作品は何が良いかというと「見られる前提でやってないネタ」なんです。なぜなら最初から足を止めて見てもらっているわけではないから。

佐藤 ああー、「お客さん」はいなくて、「通りすがりの人」を相手にするわけですからね。

石田 どっから見ても笑えるように作っていて、良い意味でつながってないんです。

佐藤 そうか、常にどっかん、どっかん、と笑ってもらえるように。

石田 だから僕らの昔のネタって、いわゆる「かぶせ」がないんです。天丼(二回繰り返すこと)してもわかってもらえないから。なので、ある程度、道ばたで人が集まってくれるようになっても使っていなかったですね。

―― 枯渇していったときに蓄積のために取った作戦は?

佐藤 ……僕はもう、さらに本を読むとか人に会うとか……でしたね。

石田 僕は2000年に7回目で「baseよしもと」という劇場のオーディションに受かり、舞台に立ち始めましたが、それが21歳くらいで、毎週新ネタライブがあって投票で入れ替え戦がありという状況で。最初は余裕でしたが、だんだんと枯渇していき……(笑)。ただ、僕はこれまで「認めてもらえた」という経験をしてこなかったんですね。だから、まず「笑ってもらえた」という瞬間に脳内に何か分泌物がでていて、もう「次、ネタ書きたい!」となっていて、それだけが原動力でしたね。でも次にお客さんは笑っているけど、劇場のスタッフや作家さんや同じ芸人はどうなんだろう、と異様なことを気にし始めて。そうすると脳みそがガチガチになっていって……で、ホンマにコレはのちのち脱却して「お客さんが笑ってくれたらそれでいいんだ」とぱーんと開けたから今があるんですが、当時は誰に受けるかに囚われてがんじがらめになってしまって。で、ちょうど笑い飯や千鳥がばーん、と来た頃で、大阪の芸人が全員、カタチを崩したんですよ。

佐藤 ああー、フォームを変えて……。

石田 変えて、崩れて、潰れてしまった芸人がものすごくでちゃったんです。

―― それは2001年、M-1グランプリ開催当時の?

石田 そうです。おもしろいと定評だった麒麟さんがダウンタウンの松本さんに評価され、もともとかなり独特でさほど大受けしていたわけでもない笑い飯や千鳥が立て続けに評価されたことでお客さんごと一気に引き上げられた。

佐藤 そんなに「笑い飯ショック」ってデカかったんですか……。

石田 世間の風向きがそうなったら、僕らももう手も足も出なくて。だからみんながスタイルを変え始めて、僕らも変えようかという話が何度も出たけどそんなの無理で。でも、みんなが次々変えようとして……。

佐藤 そんな変えられるもんじゃないでしょう。

石田 変えられないですよ。だから僕は変えるべきかどうか悩むだけ悩んで、結局、無理や、となって。

―― それは、おふたりで相談して?

石田 いや、僕が自分で決めました。井上はとにかく「おもしろいネタを書け」としか言いませんから。

佐藤 どっかの編集者みたいですね。いいものだけ書け、つまらんものはいらん、と(笑)。

石田 それはもう仕方ないんです(笑)。うちは井上が社長で、僕が下請けなんで、もう書いては出し、書いては出し。それを見た井上が「おもんない、ダメ」と返してくるだけ。

―― 「おもしろい」の判断は井上さんがしている?

石田 はい。ただ、僕は産みの苦しみと楽しみも知っているので、どんなに読んでおもしろくなくても一回、やってみるんです。

佐藤 優しい!

石田 だって、僕らは何度でも試せるから。小説は一回、世に出したらそれまでですが、漫才は一旦やってみて、ココ直そうか、とか確認できるから。

―― でも、結局、根幹は変えられないと思うんですが。

石田 そうです。スタイルは変えられないから、このままのムーブメントが続くなら、いつか辞めようと思いました。ただ、辞めるにしてもきちんとウケてからにしようと。それがちょうどbaseよしもとで付いたお客さんも離れつつあったときで……結果、みんなが笑い飯や千鳥のようなシュールスタイルみたいなものになったときに、僕らだけがスタイルチェンジできずにぽつんと残って、それが逆に際だったという。

佐藤 みんながシュールである必要はないですもんねえ。

―― そのなかで井上さんが関西弁におけるイキリなる、カッコつけというか気障なキャラの「イキリ漫才」はいつ、生まれたのでしょうか。

石田 あれは、このスタイルチェンジとは別に、M-1の後遺症というか、M-1のためにああいう「イノウエ」という生き物が誕生し……。

佐藤 M-1の産物ですか!(笑)

石田 というか、もともとその要素はあったんです。それを先輩のテンダラーの浜本(広晃)さんが舞台上でちょいちょい愉しそうにイジっていて。でも、僕は井上を中学時代から一緒なのでずっと見てますから、とっくに飽きていたんですね。ただ、井上がイジられている様子は新鮮だったので一度、舞台でやってみようか、となり。でも、あれを取り入れるとテンポが遅くなるから……(星くずを摑むポーズの)手を下げる動きで十数秒取っちゃうのでコンテスト向きではないな、という判断はありました。

―― とはいえ、それが一時期、定番のスタイルを築きました。

石田 根本は変わっていなかったんですよね。だから、みんながどんどんスタイルを変えていくなか、変わることができなかった僕らが結局、残ることでむしろ目立てた。

佐藤 そのときの感覚って覚えてますか? みんながスタイルを変え、そして倒れていったあの日のことを。

石田 覚えてますよ。ホントに見てられなかったですよ。

佐藤 見てられなかった?

石田 「みんな、スタイル変えたらあかんて!」と。アンダースローは投げられへんやろ。球も遅なってるし。で、肩壊して酒の飲み方も悪くなって……と地獄でした。

佐藤 僕はテレビを見る側だから、M-1でこれまで知らなかった芸人さんに光があたり、そういった人々が引き上げられてよかったなと思うんですが、その一方で、むしろM-1がなければ脚光を浴びていた人も無数にいたかもしれないことを想像すると……怖いですね。

石田 はい。ただ、確かに漫才界のものすごい底上げにはなった。でも、だからこそ、本当におもしろい人が辞めていくという恐ろしい時代になりました。

佐藤 それは……?

石田 本当におもしろい人って「見せ方」にこだわれないんですよ。たとえば、本当におもしろいことを言う人の周りに芸人さんがいたとして、ぼそっとおもしろいことを言ったときに、敏感な芸人さんは笑うんです。でもお客さんには伝わらない――という形の漫才ができあがってしまうんです。たとえば劇場で、普通に観に行って、コアなファンが一足先に過剰に笑ったとすると知らない観客は白けちゃうじゃないですか。

佐藤 あー……わかります、わかります。

石田 そういった空気が劇場を包みだして、ああ、あの人らはコアなんや、という空気にもなるし、レッテルを貼られる。

佐藤 そういう人達が、「早すぎた」と言われて散っていくんでよすね……。

―― 佐藤さんもある意味、早すぎた登場と言われています。

佐藤 散ってないからね!(一同爆笑)

―― 補足しますと、佐藤さんはよく担当の太田さんが「自分の判断ではあったけれど、佐藤さんのデビューは早すぎた」ということを語っていて。新本格ムーブメントの最中でもなく、セカイ系も確立していない過渡期に揺るがないというか、揺るぎようがない無器用さを持ってデビューしたところで、周囲の環境変化にさらされてしまった……的なところは非常によく似ているかと。

佐藤 あのね……よくわかる! 漫才をしたことはないけれど、状況というか、その空気はものすごくわかります。20年の人生をぎゅーっと凝縮して書いた小説で、2001年に講談社のメフィスト賞を受賞して、僕は世に出たわけです。その中で3作書くわけですが、「笑い飯ショック」じゃないけど、みんながスタイルを変えてアンダースローとか投げるので、僕もやってみたら……(笑)。

石田 肩を壊しちゃったんですね(笑)。

佐藤 肩も壊したし、実際に売れなかった。

―― で、「クリスマス・テロル invisible×inventor」(講談社)という小説でぶち切れた、と(笑)。それが2002年のことでした。

佐藤 言うなれば舞台に上がって、「バカヤロー!」と叫んで帰るみたいな小説で(笑)。でも、それが評判良くて、4作目にしてついに重版がかかったという……。

―― 内容も小説を書き続ける男と、それを見続ける少女というメタフィクション的な構図で……。

佐藤 まるまる1冊使って、読者に向けて、「お前らのせいだ!」というのをやりまして。

石田 それはまた、スゴイ試みを(笑)。

―― その心の叫びを聞いて、みんな、もっと「読者はちゃんとココにいますよ」って言わなくちゃ、という意識が芽生えたかと。

佐藤 今は普通にネットがありますが、当時といえばまだまだホームページがある程度で、それもパソコンの技術のある人が自分の読書趣味を披露するような内容が多かったですし、2ちゃんねるを見ても批判ばかりで(笑)。

石田 2ちゃんねるはアカンですよ(笑)。

佐藤 だから反響を知ることができずにいて、すごく困っていました。たとえば、よく例えに出すのは、小説を世に出すというのは手紙を書いて瓶に詰めて海に放り込む行為に似ていると。果たしてそれを誰かが拾ってくれるのか? あるいは海の藻屑となって消えてしまうのかと途方に暮れていたときに、ああいう小説を書いて、「バカヤロー!」と言うことで、「ちゃんとココにいるわー! ど阿呆!!」的な返事をもらえたことは、乱暴だったかもしれないけれど、とても幸福でした。それまでは読者の顔をきちんと見たことがなかったから。

石田 反響があるって生きているってことだと思うんですよ。イエスでもノーでもキャッチボールができていると。すごい暴投されることもありますが(笑)、まだ、やっていてもいいんだと思えるんですよね。

―― その「続ける」ということを、いつ、どこで決めたのでしょうか。その瞬間が気になります。

石田 ……自分にはできないことがある、と認めたときですね。お客さんが笑ってくれればいい、というのも実は強がりで。500人いたら、300人が笑っていても100人は微妙で100人はまったく笑わないことがあるんだ、と諦めた瞬間があって。だから無理矢理、500人を笑わせるのではなく、自分がおもしろいと思っていることを全力でやっていったら、その笑わない100人のうちひとりくらいは笑ってくれるかな、と思えたときですね。

佐藤 や、僕はまだ、作家を生涯の仕事とは決めてないから……。

石田 決めてないんですか?(笑)

―― なに言ってるんですか!(笑)

意外な事実が明かされたところで次号へ。

受け手をどう意識するか、の話へと続きます。

(2012年5月収録)