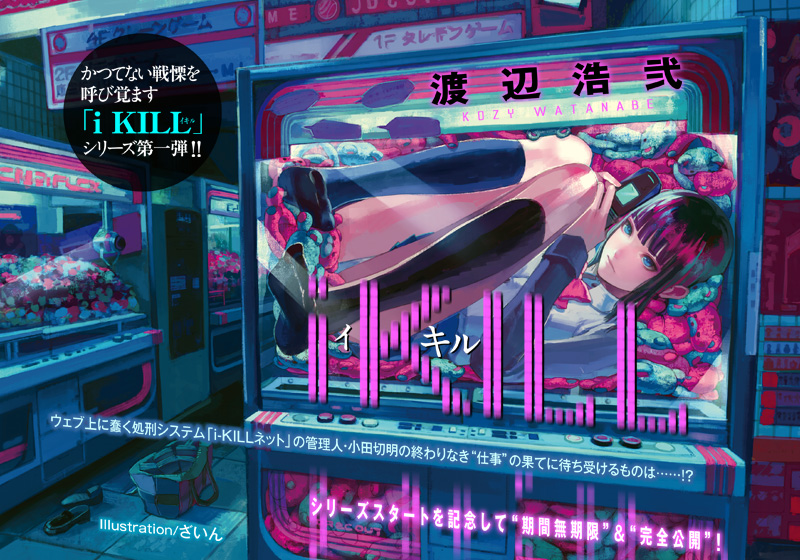

iKILL

3 中の人などいない

渡辺浩弐 Illustration/ざいん

ウェブ上に蠢く処刑システム「i-KILLネット」の管理人・小田切明の終わりなき“仕事”の果てに待ち受けるものは……!? シリーズスタートを記念して「最前線」のフィクションズページにて“期間無期限”で“完全公開中”!

3 中の人などいない

ビルの壁面いっぱいに、巨大な赤靴下が掲げられている。その表面に、緑色のロゴがくっきりと浮き出している。SANTA CLAUS。赤と緑の組み合わせは、ぴったりの季節ならば気分を弾ませてくれるものかもしれない。しかし今はただけばけばしく、暑苦しいだけだ。

自動ドアをくぐり抜けると、かん高い声が耳に響いた。

「メリー・クリスマス」

ふかふかの赤い帽子と衣装を身につけた女が作り笑いを向けてきた。この会社の受付嬢は一年中この格好をしているのだろう。

空調は彼女達の服装に合わせているようだ。全身の汗が肌の上で急激に冷えていくのを小田切明は感じた。

「あけましておめでとう」

と答えてしまってから、反省した。きっとこの受付では日に数百人を応対している。その中で、記憶に残るような、特異点になってはいけない。

「矢野社長に取り次いでほしい」

さりげなく言ったつもりだったが、社長という単語で受付嬢の表情が変わった。

「アポイントメントはおありですか」

「アポイントメント?」

日本語でお願いできないか、と言ってしまいそうになったが、小田切はなんとか我慢した。

「ある」

「どのような……」

「この日この時刻にこの場所に来てくれとメールをもらった」

「失礼ですが、どちら様でしょう」

「小田切明」

「どちらの小田切様ですか」

「ただの小田切だ」

そこでぽん、と肩を叩かれた。

振り向くと、ゴリラのような巨軀が視界を覆った。

「よお、小田切じゃないか、久しぶり」

「木村か」

「少しは感動しろよ。親友との、20年ぶりの再会だぜ」

木村はわざとらしく笑った。

「最近はどうしてるんだ。もうゲームは作らないのか? うちの会社にはお前のファンも多いぞ」

受付嬢が立ち上がっていた。外来の客には座ったままで対応するのに、自社の役員が来ると直立不動になるきまりなのだろう。

木村は小田切の視線に気づいたようだ。その先の受付嬢に向かって大声で「おい君!」と言った。

彼女が電撃にうたれたように背筋を伸ばすと、大げさな口調で言った。

「こちら、伝説的ゲームクリエーターの小田切先生だよ。サインもらっておいたらどうだい」

「せっかくだから冷たいものでも飲んで行けよ」

「おたくの社長と約束がある」

「その担当をこの不肖、木村専務が仰せつかってるんだよ」

「直接話したい」

「まあまあ、固いこと言うなよ。あ、入館証、俺が書いとくよ」

木村はカウンターに置かれた白いカードにぐちゃぐちゃと落書きのようにサインをして、受付嬢の前にぽいと投げた。

「行こうぜ、小田切先生」

受付の脇から少し入ったところに、地下鉄の自動改札口のようなゲートがあった。木村はその前で立ち止まり、内ポケットを探り始めた。通過するためにカードが必要なのだろう。

仕立ての良いスーツの肩がゆさゆさ揺れる。すっかり醜くなってしまっている自分に気づかずに、若く颯爽としていた頃の仕草をいつまでも続けているタイプだ。

ゲートの奥が突然どやどやと騒がしくなった。

怒鳴るように叫ぶように会話する声。ケータイのストラップをじゃらじゃらいわせる音。半端に履いた靴で床をする音。数十人の若者達だった。皆、大会社に似つかわしくないカジュアルな服装をしている。見るからに安っぽいTシャツや季節外れのネルシャツに、ジーンズか綿パン。あるいは上下ジャージ姿もいた。表情や振る舞いにも緊張感はない。菓子を食いながら歩いている者さえいる。

いっせいにゲートから溢れだしてくる。逆方向に進みかけていたスーツ姿の大人を気遣う者など一人もおらず、木村は内ポケットに手を入れたままの不自然な体勢で、後ずさりしていた。

その時、背後からも下品なざわめきが聞こえてきた。先ほど小田切も入ってきた正面の自動ドアからだった。

同じような若者の群れだった。

出口と入口が分けられていないゲートをはさんで、二つの大波は無秩序に入り乱れ渦巻き始めた。

さっさと壁際に避難した小田切を、木村があわてて追う形になった。

「ちょうど授業の合間にぶつかってしまった……こいつらは学生だよ。うちはゲームスクールもやっている。1階の、この奥にある。せめて出入口を別にしないと毎回これだ」

木村は、壁際のベンチを手で指し示し、先に座った。

専門学校生ならばもう成人している者もいるはずだが、なぜか皆幼く見える。つつきあい、ふざけあい、口々に甲高い声を上げている。その渦に巻き込まれるのは小田切としても遠慮したかった。

小田切はじっとしていることが苦痛にならないタイプの人間だ。しかし木村はすぐに膝をゆすりはじめた。

「これではいくら待っても中に入れそうもない。すまんな」

滞留は、学生達のマナーの悪さのせいだった。誰も列を作らず、我先にと押し寄せる。

「はっきり言ってバカの集まりだ。社内に猿の大群を飼っているようなものだ。うんざりするが、お客様だから、むげにするわけにもいかない」

木村は声を落としもせずに言った。

「お客様、か」

「そうだ。1学年500人。2年制だから、全部で1000人いる」

「そんなに大勢をこの1階に詰め込んでいるのか」

「まさか。お前は最近の若モンのことを知らないんだな。毎日ちゃんと通ってる奴は1/3もいないよ。まあ真面目に通おうと思ったところで規定の授業は平均して一日に1コマか2コマだ。同時にここに集まるのは70人か80人。教室の定員は200人程度だが、それで十分だ。しかし出入り時間の混雑に遭うたびに、もっとサボってもらいたいと思うがね」

「専務としては真面目に出席するように叱る立場だろう」

「いいかげんな奴らのおかげで、こちらはぼろ儲けなんだ。授業料はしっかり1000人分入ってくる。一人あたま年150万。つまり年商15億の商売だよ。安いパソコン並べて、市販のCGツールなんかを使って、開発部の社員が暇をみてかわるがわる教えているだけだからな、利益率は9割だ」

そんなところに、なぜ毎年入学者が来るのか。小田切の疑問を木村は先取りするように「これさ」と言って壁のポスターを指さした。

『卒業生は全員即社員!』と、太文字のキャッチコピーが読めた。

「この特典だけで、よそのスクールに圧倒的な差をつけることができた」

「あの浮かれた学生達が1〜2年後にはみんなお前の会社になだれ込んでくるってことか」

「これまでも毎年、入ってきているということだな、もう何千人もね……なんて話が、あり得ると思うか?」

木村は自分の言葉を自分で笑った。

「おい、わからないか。簡単なトリックだよ」

と、今度は声をひそめて言った。

「卒業したら必ず入社できる、ってことはな、逆に言えば入社できなかったら卒業できない、って意味なんだ。入社試験を受けて、落ちたら卒業を認めない。つまり留年するか、除籍を選ぶか、だ」

小田切はもう一度ポスターに目をやった。

「『卒業生は全員即社員』か。確かにウソではない」

「卒業できるのは毎年、片手で数えられるくらいだ。そういう奴らは優秀だからうちなんかすぐにやめて別のもっとまともな会社に行くよ、たいてい。それ以外は、中退するか、留年するかだ。留年したら、また1年で150万。5年も6年もいて、結局1000万近く落としていってくれる奴もいる」

無表情で口数少ない小田切に向かって、木村は一方的にぺらぺらと喋る。

「もう、会社なんかに就職する時代じゃない。1000万使うんだったら、その金で一生細々と引きこもっていた方がましだ。ああ、俺の立場じゃこれは禁句だな」

小田切は、生け簀の中ではしゃいでいる魚群を見るように若者達をしばらく眺めていた。

皆、跳ねるように歩いている。屈託なく笑っている。目をきらきら輝かせている。

ずっと続くと思っているのだ。この時間が。

1年後、2年後。卒業しても、それからもずっと胸を張ってこのビルに通い続けることができると思っている。

自分の人生は、これから、どんどん良くなっていくと思っている。

社会は学校と同じだと、言われた通りにやっていれば誰かが面倒をみつづけてくれると、そう、思っているのだ。

まるでラッシュアワーの駅のようになっていたロビーの雰囲気がふいに変わった気がした。小田切は理由を探した。

風景の端から何か赤いものが移動してきていた。

赤い帽子、赤い上着、赤いズボン、そして大きな袋を背負っている。

サンタクロースだった。

彼はホールに足を踏み入れると、たじろいだように足を止めた。

はしゃいでいる若者達よりもずっと派手な格好をしているのに、その姿はどこか陰欝さをたたえていた。

白銀色の付けヒゲからわずかに露出した顔をしきりに袖口で拭っている。嫌なタイミングに遭遇してしまった、というとまどいが遠目にもわかった。肩を落とし、目の動きだけであたりを窺っていた。

小田切はその男と目が合った。

「松木」

と、小田切は思わず言った。顔の一部分しか見えていないが、間違いなかった。声が届いたとは思えなかったが、帽子とヒゲの隙間でサンタの目がはっと見開かれた。

片手を上げかけた小田切を、木村が制した。

「やめておけ」

「なぜ止める? 知ってるだろう、松木はお前と同じように古い知り合いだ」

「ただのサンタクロースだよ。中の人などいない」

木村と小田切のやりとりを横目で見ながら、サンタクロースは逃げるように歩き始めた。

その場にとどまることよりも、その格好で、猿山に突入することを選択したのだ。

学生達はテーマパークでキャラクターの着ぐるみに出会ったように反応した。露骨に指さし、屈託なく笑った。手を伸ばして触ろうとする奴もいた。サンタさん、サンタさぁんと声がかかる。

季節外れのサンタクロースは、その中をもたもたと進んだ。

「あの格好はな、〝クリまん〟のセールスマンなんだ」

と、木村がぼそりと言った。

「クリまん?」

「クリスマス饅頭だよ。うちの会社のロゴを焼き印した薄皮饅頭だ」

「靴下味の饅頭を食べたがる物好きがいるのか」

「それが大人気なんだ。最初はゲームショウの物販コーナーで限定販売していたんだが、評判が良いので全国で売ることになった。今はゲームとは関係なく、銘菓の一つとして有名だ」

「銘菓はわかったが。なぜ松木が」

「だからあの扮装で饅頭のセールスをやってるんだ。あれで電車に乗って、都内はもちろん地方にまで出かけていく。季節外れのサンタは目立つからな、ゲーム好きの人ならサンタクロース・ゲームズの、そうでない人でもクリまんの宣伝マンだと、どこでもすぐにわかってもらえる。まさに歩く広告塔ってわけだな」

「松木はプログラマーだったはずだ」

「お前の言いたいことはわかる。あいつは天才プログラマーと呼ばれていた、一時期は。しかし、主流が2Dから3Dメインのゲームに移り変わってから、すっかり使えなくなったんだ。それで去年からあの仕事に回されている。普通の会社ならクビになるような人間にも、うちの会社ではポストが用意されてるってことだよ。全国津々浦々の土産物屋を回って、クリまんの販売ケースを置かせてもらう。最初は恥ずかしいかもしれないが、悪くない仕事だよ。自分の開拓した販路で売れたクリまん一個につき1円が営業マージンとして支払われる。月収100万のサンスケもいる」

「サンスケ?」

「…………」

「あいつ、さっきガキどもからもバカにされていた。早い話、さらし者というわけか」

「ああ、そうだ、その通りだよ」

木村は開き直ったように薄笑いを浮かべた。

「これは人員削減の手段だ。普通、あの仕事に回されたということは、お前は不要だと言われたのと同じことなんだ。大抵の人間は、屈辱でやめていく。しかし松木は根性があるってことだな。親戚や友人の手前、うちの会社の名刺を失いたくないということかもしれん。そういう奴らはちゃんと稼いでくる。ああやってヒゲで顔を隠しながらね」

「おたくの会社には労働組合はないのか。よく問題にならないものだ」

「おいおい、饅頭を売るのは下賤な仕事だとでも言うのかい? 最近はビジネスの多角化は当然のことだ。表向きこれは退職勧告でも左遷でもない、単なる異動なんだよ」

サンタの赤い姿は、人混みの向こうに消えていった。

「スーファミやプレステの時代まで、どのメーカーもネコの手も借りたい繁忙期が続いた。うちも、年に100人は採用していた。そのリクルート費用に、広告だの会社説明会だので毎年10億かけていたよ。つまり、一人雇うのに1000万だ。しかしブームが終わって制作タイトルを絞り込むようになると、人材が大量に余り始めた。だからといってぽんぽんクビにしていくと労働基準法に引っかかる。クビ候補者を自己開発ルームなんて名前をつけた密室に閉じこめて自分から辞めると言い出すまでいびり倒したなんてメーカーもあったが、マスコミにチクられてもちろん大問題になった。結局、退職金を納得する額まで上乗せして早期退職者を募るというやり方しかできなかった。それが一人1000万だ。バカげていると思わんか、一人雇うのに1000万、一人減らすのに1000万。山を作って、山を崩すような作業だよ。そんなふうにして、つぶれていったメーカーがごまんとある。よく考えたら、就職したい奴らを就職させてやるのに金を使う必要なんざ、なかったんだよ。ある時『金ならいくらでも出すから息子を入社させてほしい』と、手紙を書いてきたバカ親がいてね。それを見てうちの社長は閃いたらしい。すぐにゲームスクールを立ち上げた」

木村の口調は、自嘲しているようでもあった。

「クビにする代わりにサンタになってもらうというのも、社長のアイデアなんだ。クリまんの営業マンなら、何千人いても困らない。完全歩合制だから会社側に一切リスクはないんだ。社内にデスクを置く必要もないしな」

ロビーの人波がやっと捌けた。室温が2〜3度は下がったように小田切は感じた。

尻のポケットからカードを見つけ出した木村に続いて、ゲートをくぐる。

「バブルが弾けた後でもうちの会社が生き残ったのは、本業のゲームの売り上げが順調だったからではない。効率化のためにありとあらゆる努力を尽くしたからだ」

「3人で会社を始めたと聞いていたが」

「矢野と俺と松木のことか。そうだ。3人でこの会社を立ち上げた。しかしね、松木は技術バカだった。株主にも、役員にもなりたくない、プログラムだけ組んでいたいと自分で言い張ったんだ」

「今はプログラムを組んでいない」

「なあ、松木は2Dゲーム時代の人間なんだよ。プログラマーとしては過去の人だってことだ。饅頭だろうが団子だろうが仕事があるだけ幸せってもんさ。もしサンタになったあいつにまた出くわしても、目をそらしてやるのが友情だ。声もかけないでやるのが正解なんだ。サンタには顔がない。誰でもサンタになれる。ということはつまり、誰がサンタでも別にいいんだよ」

エレベーターホールにも靴下のロゴマークは飾られていた。木村はボタンを押した。

「クリスマスをCIに使う、というのは俺の提案だった。サンタクロースに著作権はない。それでいて世界のどのキャラクターよりも有名だ。玩具業界っていうのは、クリスマスシーズンだけで年間売り上げの8割近くを稼ぐ。その状況を一年中続ける、というのが我が社の戦略なんだ」

チン、と古いキャッシャーのような音がして、エレベーターが開いた。木村は先に乗り込みながら言った。

「いいことを教えよう。これは、もとはといえば小田切、お前のアイデアだったんだ」

小田切は首を傾げた。

「『サンタクロース・マジック』だよ。ずいぶん前にお前が作ったアドベンチャーゲームだ。俺はあれをちゃんと定価で買ったんだぞ。刑事になって、次々と消えていく死体と犯人の謎を追いかけていく、素晴らしいストーリーだった。エロ要素を加えてギャルゲーとして出せば今でも通用すると思う」

「俺はそうは思わないが」

「『サンタのアリバイ』というキーワードがあった。確かこんな感じだった。『サンタクロースがクリスマスのたった一晩で世界じゅうを回れる理由がわかるか? あんなへんてこりんな格好をしてるからだ。顔なんてどうでもよくなるほどな。赤い衣装と付けヒゲさえあれば誰でもサンタになることができる。クリスマスの日、全世界でお父さんがサンタに変装する。そうして同じ夜同じ時間帯に、同じ人間が出現する』……あれがヒントになった。サンタは永遠だ。無限だ。誰でもなれるし、どこにでも行ける。これは、大量生産時代の企業にいちばん向いているコンセプトじゃないか?」

エレベーターは、とても遅い動きで下降していた。

チン、と安っぽい金属音がまた鳴った。B2の表示が点灯していた。

殺風景な廊下を少し進むと、ドアがあった。木村は手に持ったままのカードをスキャナーに通した。

中は暗がりだった。木村は一歩踏み込むと壁のスイッチを入れた。入り口近くの蛍光灯だけがまたたきながら点いたが、光は広い空間に吸い込まれていき、その果ては確認できなかった。

木村は薄暗がりの一箇所を指さした。小田切は数歩近付いて、そこに応接用のソファーセットがあることを確認した。

その脇には段ボールが雑然と積んであった。『クリスマス饅頭』の写真が印刷されている。本当に、靴下のマークがついた饅頭だった。

サンタクロース姿のセールスマン達が持ち歩くためのサンプル商品だろうか。その傍らには金属パイプ製の洋服ラックがあり、赤い衣装がたくさん掛かっていた。

壁に太い筆文字が手書きされた紙が貼ってある。

『今月の標語:代金回収までが営業』

小田切は闇に目を凝らした。どこかに松木がいるかもしれないと思ったからだ。それを察したように木村が言った。

「サンタ用の倉庫はひとつ上の地下1階にある。入りきれなかったものがここに置かれている」

野太い声がわんわんと反響する。

「うちの社長は天才だよ。儲かった金でまずこのビルを建てたことは正解だった。土地バブルが崩壊した後だったから、バカみたいに安い値段で買えたんだ。そこそこの繁華街なのにな。そういえば小田切、お前、今日うちに来て、このあたり懐かしくなかったか?」

木村は小田切の向かいのソファーに座りながらそう言った。小田切は相手の目をじっと見た。確かにさっきタクシーを降りる時、懐かしい感覚を覚えていたのだ。その理由が、自分でもわからなかった。

住所は記憶にあった。しかしその記憶の風景は、このビルがあるオフィス街とはずいぶん違うものだった。

あのごちゃごちゃした商店街も、この同じ町のどこか別の場所にあるのだろうか。そこは、当時のまま残っているのだろうか。

その界隈に、よく来ていた。もう20年以上前のことだった。住んでいた場所から私鉄一本で来ることができた。当時は珍しかったレコードレンタル屋と、そして居心地の良いゲームセンターがあった。

そうだ、マニアが集まるゲーセンだった。そこで、この木村と会ったことがあるかもしれない。

「社長は、このビルの内部に、位置ごとに特別なヒエラルキーを設定したんだ。ほら、ロールプレイングゲームのダンジョンをデザインする時、まず階によってモンスターの出現率を設定するだろう。このビルも、それと同じような世界になっているんだ」

木村は頭の上に人差し指を立てた。

「1階は、スクール。そこに出入りする学生達にとって、上の階はあこがれの世界だ。そして、金を払って通ってさえいれば、いつかそこに行けると信じている」

小田切は、さっきの若者達の姿を思い出した。木村は薄笑いをしながら続けた。

「2階から上が、正社員のためのスペースだ。ここが特徴的でね、部署によって階が分かれているのではないんだ。企画、開発、営業、宣伝、管理など各部門が、全ての階にある。部署ではなく、役職によってフロアが変わる。地位が上がるごとに1階ずつ上に移動していく。2階から7階までが、2等級から7等級までの一般社員フロア。そして8階は部長職。そこに上がれば個室が与えられる。9階は役員室。10階は社長室。フロアごとに机もイスも、備品も、さらにはコーヒー豆にいたるまで、質が違う。露骨なまでにステイタスが変わるわけだ。社員は、一つでも上を目指して頑張ろうって気になるだろう。この会社には年功序列はない。降格も容赦ない。ひどい失敗をした奴や、ちっとも使えない奴のために用意されているのが、地下1階のサンタクロース部屋ってわけだ。上の階で働いていた社員が突然、学生より下の階に落ちたりするんだよ」

木村は、サンタクロースの衣装をちらりと見た。暗がりの中では、それは血みどろの内臓のようだった。

「そしてそのさらに下にあるのが、地下2階、この部屋だ。社内でもごく一部の者しか出入りを許されない、特別な場所だ。小田切、お前はVIPなんだよ。実はここは、最上階よりもステイタスが高い。ただし最上階は天上界だが、ここはその反対の魔界だ。なんてな、まあ早い話、上層部の人間が極秘事項を話し合う時に使う会議室なんだが」

小田切は改めてあたりを見回した。目はかなり暗さに慣れていて、コンクリート打ち放しの壁や柱がぼんやりとわかった。

「上場企業の会議室にしてはずいぶんみすぼらしいと言いたいんだろう。確かにその通りだ。しかし守秘性という点では最高の場所なんだよ。ここなら、会議が行われたという事実すら、隠しておける。ケータイも繫がらない。地上階よりも盗聴されにくい。お前を一度ここに連れてきたかった。じっくり昔話をするのにちょうどいい場所だからな」

そこまで話すと木村は立ち上がって歩いた。壁の、先ほど灯りを点けたスイッチの下に、レバーが並んでいた。彼はそれをかちりかちりと上げていった。

小田切は身構えた。しばらく、何も起こらなかった。突然、ぶんという地鳴りがした。そして無数の青白い光が地の底からふわっと浮かび上がってきた。

幻想的な波動と色調に、小田切は深海へと沈んでいく自分を想像した。

薄ぼんやりとした光がやがて像を結んでいく。

それはゲーム画面だった。

そこにテーブル型のゲーム筐体がずらりと並んでいたのだ。

等間隔に整然と置かれた長方形の画面はプールの底のタイルのように揺らめいて見えた。

目の焦点が合ってきて、小田切はそれぞれの画面を確認することができた。今のゲームとは似ても似つかないほど原始的なものだった。しかも全てが同じ画面だ。宇宙空間を意味する闇の中に、几帳面な点と直線、それから単純な丸や三角や四角のパーツが組み合わさった異物や異生物が飛来する。

その画面は世界の底にあって、さらに深い別の空間に続いているように見えた。

木村は探るような顔をしながらソファーに戻ってきた。

「小田切、なあ、本当に覚えていないかお前、ここのことを」

「そうか」

小田切は口を開いた。

「そういうことか。街並みがすっかり変わってしまっていて、気づかなかった」

「バブル期にはこのあたりにも本格的な地上げが入って、大きなオフィスビルだらけになったからな」

「インベーダーホール」

「そうだ。このビルの、まさにこの場所だ。ここだけを当時のまま残した」

「お前達は3人でよくここにいた」

「その通り、親友だった。俺と、矢野と、そして松木と。ここでしょっちゅう一緒に朝までゲームをやり続けた。お前も、よく来ていたよな」

小田切はふいに頭がはっきりしたような気がした。そして自分が今この瞬間ここに存在していること自体が不思議に感じられた。俺はこれまで何をやっていたんだろう。この街でタクシーを降り、このビルに入った。この男と一緒にこの場所に下りてきた。そしてこのゲーム。モノクロームのモニターの一部に色セロファンが貼り付けられている。その同じ画面が何十個もずらりと並んでいる。そうだこのゲーム。目の前の時空がきゅるると巻き戻っていくのを小田切は感じる。べたべたしていて歩きにくい床。コーラやポマードやタバコの匂い。規則的に続く単調な効果音やコントロールパネルをいらだたしく叩く音が入り交じりながら宙をぐるぐると回る。いくら激しく叩いても、発射されるミサイルは等間隔だ。いくら力一杯スティックを倒しても、自機の移動する速度は一定だ。やがてこの場所を起点にビル全体の形状もすうっと変わる。光り輝くミラーの壁面が、薄汚れところどころひび割れたモルタルになっていく。4階建ての雑居ビルだった。地下1階と地下2階がゲーセンだ。1階はこぎたないレストランで、確か2階から上にサウナがあった。あたりは下町風情の商店街だ。ネギの突き出した買い物かごを下げたおばさんや洗面器をかかえたおじさんが歩いている。

「当時は24時間営業だったんだよな」

黙り込んだ小田切にじれたように木村が喋りだした。

「俺と矢野と松木は高校生だった。一緒に学校をサボって、よく来ていた。お前はもうちょっと下で、中坊じゃなかったか。当時から無口で謎めいた存在だった。でもゲームはずいぶんうまくてな。みんなから〝神童〟と呼ばれていた。覚えているだろう」

小田切は無表情のまま聞いていた。

「そういえばお前は要領もよくて、素早かった。俺達はどんくさかったから、しょっちゅう補導されていた。当時はゲームセンターにいるだけで不良と決めつけられたもんだ。今はうちみたいなゲーム屋に、教育ママやパパが大事な子供を入れようと必死になって金を持ってくるんだぜ。こんな時代が来るなんて、あの頃は想像もできなかったよ」

木村はくすくす笑った。

「結局、矢野と俺は高校を除籍になった。それから、いろいろなことが始まった。俺達は松木を誘って、一緒に事業を始めた。ゲームを作って売ったんだ」

「作ったのではなく、コピーしていた」

「それは否定しない。確かに最初は、有名ゲームのプログラムを松木が抜いて、コピー基板を作って売りさばいた。業者が大量に買い取ってくれて、ずいぶん儲かったんだ」

「業者というのは地回りのやくざのことか」

「俺達は夢をちゃんと実現していった。その金を元手に、ちゃんとオリジナル作品を作り始めた」

「他社のゲームのプログラムを一部だけ勝手に改変したものがオリジナルか。そうだ、その珍妙なゲーム。スペース・インベーダーじゃなくて……」

「『スペース・インヘイラー』だ。この店のゲームは最終的には全部、うちのゲームに入れ替わった。見ろ。当時のままにしてある」

「インベーダーの表示系と操作系をいじっただけのものだ。画面を逆さまに使って、インベーダーの方を操作して基地を攻撃する。プログラミングのアイデアは面白いが、要は身も蓋もないまがいものだ」

「言ってくれるね。しかしこれが売れたんだ。売れに売れた。もちろん業者にマージンをずいぶん取られたが、そのおかげでメーカーや警察の追及からものがれることができた。10代のガキの分際で何億もの現金を手に入れて、俺達はそれで会社組織を設立した。そしてまず、このビルをまるごと買い取ったんだ。業者の仲介でね。レストランやサウナを叩き出して、そこで新しい仕事をはじめた。自社のゲームを、筐体ごとリースする商売だ。これなら販路がぐっと広がる。ゲームセンターだけが相手じゃないからな。喫茶店でも玩具屋でもスペースさえあればそこに置かせてもらう。で、定期的に合い鍵を持って巡回して、売り上げ、つまり入っているコインの7割を回収する。ゲーム制作も並行して続けていたよ。その頃コンシューマーに参入した。ブームの兆しを見せ始めていたファミコン向けにゲームを作ることにしたんだ。これもすぐうけに入った。何を出しても数十万本売れるゲーム・バブルがしばらく続いたからね」

「知っている。コンシューマーでもずいぶんクソゲーを量産していたな」

「ふふふ、相変わらず口のきき方がなってないな。小田切、その頃お前も同じ業界で仕事をしているという噂を聞いていたよ。ゲームならあの腕前だ、制作の側にまわっても不思議はないと納得していた。連絡を試みたこともある。一緒に仕事をしたかったんだ」

「光栄なことだ」

「俺達はこのビルにこもった。最初はレストランの客席や厨房や、サウナの更衣室にコンピュータを運び込んで仕事をした。スタッフは10人くらいだったかな、ほとんど全員、住み込みみたいなものだった。一日20時間は働いていたけれども、なんだかキャンプをやってるみたいで、楽しかったよ。しかしコンシューマーで自社ソフトを発売するようになってからは営業や宣伝のスタッフも増えて、社員数はすぐに100人を超えた。毎年税務署が来るようになったし、銀行ともつき合うようになった。商工会議所にも入った。いつ頃からか、役員はスーツを着ることが不文律になった」

「社長すらネクタイをつけていないゲーム会社はいくらでもある」

「株式を公開するために、世間にそれなりに気を遣う必要があったんだ。面倒だったけれども、公開に成功したら頭がヘンになるほどの資金が転がり込んできた。それで次に持ち上がったのが、ビルを新築するって話だ。おんぼろの雑居ビルを取り壊して新しく建て直そう、ってな。けれど小田切、知ってるか。ビルの、地下に空けたスペースは作り直せない。地上部分を全て壊したとしても、地下は埋め直すわけにはいかないんだ。せいぜい基礎を補強するくらいしかできない。それを知って、矢野が決めた。なら、いっそそのまま残そう、と。その頃にはもうあいつに逆らえる奴はいなくなっていた。そのノスタルジーを理解できたのは俺だけだった。あいつは、自分の青春をフリーズドライにして、永久保存しようと考えたんだと思う」

「遺跡というわけだな」

「それから、さらにこの下にも階があったことを覚えているか」

「確か駐車場だった。そこでお前がシンナーを吸ってぶっ倒れていたことがある」

「シンナーじゃなくてトルエンだ。あの駐車場も、この下にそのまま残っている。見てみるか」

自分が無意識に視線を向けたのが、当時地下3階に通じる非常階段があった場所だと小田切は気づいた。そこにはコンクリートの床しかなかった。

木村がまた立ち上がった。足下を見ながら背中を揺らして歩き、筐体の列が途切れたあたりで止まった。

「階段は撤去してしまったが、今はここから降りられるようになっている」

前屈みになって手を床に当てると、その一部分が、がちりと重い音を立てて浮き上がった。足で蹴ると四角い板は簡単にスライドして、その後にかなり大きな穴がぽっかりと開いていた。

「ほら、これを見せたくて、お前をここに連れてきたんだ」

木村は喋り疲れることがないようだった。そして穴を覗き込みながらさらに興奮していた。

ここまでの木村の芝居がかった演説を見続けながら、小田切は別に感動も感激もしていなかった。

ただ、緊張していた。いまだに、木村の考えをはかりかねていたからだ。

今の自分はこの会社にとって招かれざる客だということは間違いない。矢野社長にとって、そしてもちろんこの木村専務にとっても。

木村の目的は、昔話で馴れ合うことではない。

そしてここは彼の側の領域だ。こちらにとって非常に危険な場所であることは疑いようもない。監視カメラはあるかもしれないし、ないかもしれない。それを知るすべはない。

高速で考える。

この男は何を企んでいるのか。

この男には何が可能なのか。

この男にはどれくらいの知力と体力が、そしてどれくらいの度胸があるのか。さらに、この会社の政治力と処理能力は。

「どうした、見てみろって」

相手の立ち位置を視野の隅で確かめながら穴に近づく。

覗き込む姿勢を取ることは非常にためらわれた。しかし警戒していることを悟られてはいけない。今はそのことの方が重要だ。小田切はスムーズな所作で穴の縁まで移動した。

その中には、水面が見えた。

ぎらぎらと光っている。

その輝き方がちょっとおかしい。油膜のようにも見える。

液体ではなかった。それはコインだった。銀色の硬貨が、すさまじいほどの量、積まれていた。下のフロアの広い空間を埋め尽くし、その天井近くまで達しているのだ。

「全部、100円玉だよ」

と木村は言った。わずかな光をいやらしく跳ね返している硬い波頭から小田切は目が離せなくなっていた。

「コピー基板や、『スペース・インヘイラー』のリースで儲かりまくっていた頃だ。全国のゲーム機から毎日、何千万という収益が上がった。全て現金でね。人気のゲームセンターには一日に何回もトラックを走らせ、現金を回収しなくてはならなかったもんだよ」

1979年の100円玉には特別な重みがあった。あの頃、100円玉を見るだけでパブロフの犬のようにうれしくなったものだ。ポケットの中に100円玉を一枚でも多く持っているように心がけていた。そしてとりつかれたようにゲームセンターに行っては、マシンの中にそれを投げ込んだ。

小田切は無意識のうちに指をすりあわせている自分に気づいた。てのひらの中の小さな感触を思い出していたのだ。

機械の稼働音は低く響き続けている。ずっと聞いていると自分の脳の芯とそれが共鳴しているような気になってくる。二十数年前に感じ続けていた快楽と倦怠を、小田切はありありと思い出す。

ゲーム、それは目的のない行為だった。本来、金を払うということはその代わりに何かを受け取るためのことだったはずだ。しかしゲームは違った。投入した100円玉はただ深いブラックホールに吸い込まれていった。報いは、なし。ゲームをプレイすることはできるけれども、どんなにうまくクリアできたとしても、賞品もない。その行為は何にも変化しない。

ある一時期、日本中の人々がそんなことを無我夢中でやっていたのだ。

インベーダーゲームこと『スペース・インベーダー』は有名だ。今ゲームの正史に残っているのはこのタイトルだけだが、当時はこれだけではなかった。『インベーダー』をそのままコピーした海賊版の他、そっくりに作った類似品が出回っていた。そしていずれも爆発的な収益を上げていた。重度の中毒患者は麻薬の質を吟味したりはしないのだ。

『スペース・インヘイラー』もそんなゲームの一つだった。

「その金を銀行に持っていくのはハイスコアネームをエントリーするみたいなものだ。金額が記録に残ると、絶対と言っていいほど税務署が嗅ぎつけてきて、結局ほとんど巻き上げられる。だから現金のまま密かに、地下に貯め込んでいくようになったんだ。それがいつのまにかこんなことになった。何十億、いや何百億あるかもう数えることもできない」

「こういうことをする奴がいるから当時、100円玉が不足して日銀が困った」

「そう、これは世の中から消失してしまった金だ。今さら銀行に預けに行くわけにはいかない。どう使えると思う?」

「普通に使えばいい。偽金というわけではないから、自動販売機でジュースも買えるし、コンビニで弁当も買える」

「牛丼屋くらいまでなら小銭は歓迎されるかもしれない。しかし銀座のクラブで勘定を100円玉で払うわけにはいかない。教えてやろう。この金には有効な活用方法がある。うちの会社の結束のために使っているんだよ……週に一度、取締役以上の人間はここに集められる。その席でこのフタを開ける。ここにある金なら持てるだけ持っていっていい、そういうことにしているんだ」

「お駄賃というわけか。しかしいい大人達が揃ってじゃらじゃら音を立てながら歩いていたら、目立つだろう」

「社内でもこのことはバレてはいけないと、きつく言い含めてある。もちろん銀行に預けたりなんてことも、もってのほかだ。だからみんな、ぎりぎり目立たないと思える大きさのかばんを持参してくる。面白いぜ。うちの役員なら年収1億を超えている奴ばかりだ。そいつらが、現金となるとたかが100円玉に子供のようにムキになる。目の色を変えてつかみ取りしては必死でかばんに詰め込んでいく。とはいっても一人が運べるのはせいぜい20〜30キロ、数十万円分だ。この備蓄はちっとも減っていかない。今までに持ち帰った分は数億といったところだろうな。それくらいの金額ならストックオプションで平社員にばらまいてもおかしくないんだよ。でもな、ここで毎週、密かにそんな儀式をすることに意味がある。昔のことを知らない奴でも、このビルを上の階まで上り詰めて、そしてつかみ取り大会に参加できるようになったら、もう仲間だ。家族になったようなものなんだ。そうしてゲーム業界ってのは本来こういうところだったと、理解するようになる」

なるほど、と、小田切は思った。会社に就職するというのは、そういうふうにして共犯者になっていくということだ。別にここが特別なわけではない。

「ゲーム業界はもともとうさんくさいところだったんだよ。ソニーやマイクロソフトみたいな会社が入ってくるなんて、思いもしなかった。しかしね、そこがゲーム会社の強みなんだ」

小田切は警戒心を維持しながらもう一度穴の中を見た。目を凝らして見ると、ずっと地下に秘匿されていた硬貨は一部が赤黒く変色して、血で汚れているようにも見えた。

「やくざにも、警察にも、何度胸ぐらを摑まれたか、わからない。そういう修羅場をなんとかかんとかくぐり抜けてこられたのは、とにかく金があった、儲かっていたからなんだ。それも、帳簿に載せる必要のない金が、な。そう、たっぷり汚れた金は、今でもこうやってうちの会社を支えているんだ。上場してからは銀行や証券会社を辞めて入ってきた社員もいっぱいいる。新卒は東大や慶応からも入っている。しかしね、うちの会社のいちばん底辺で礎となっているのは、まぎれもなくこの金なんだ。そしてこれは少しずつ、湖底の泥にたまったガスが泡になって浮上してくるように、少しずつ、少しずつ、浮かび上がってくるんだ。その力が、象徴的にも、現実的にも、我が社の地盤を支配し続けている。わかるか、小田切」

そこでやっと木村は口をつぐんだ。しばらくその沈黙を味わってから、小田切は言った。

「なぜ俺にそんな話をする」

「昔話をしたかったと言ったじゃないか。こういう話ができる相手は、もういないんだよ。なあ、この世界はタフだ。いや、タフだった頃の血や汗がこんなふうにしっかり残っている。それを言いたかった。小田切、ゲーム業界に戻ってくる気はないか」

「俺はずっとゲーム業界にいるつもりだが」

「お前がやっていることは全て調べ上げている。もうゲームなんて作っていないじゃないか。昔の作品の印税だって、微々たるものだ。その代わり、いろいろな名義の口座に得体の知れない入金がずいぶんある。儲かっているね、殺し屋くん」

「…………」

「心配するな。ここは盗聴される心配はない。ぶっちゃけて話そうぜ」

たぶん事実だ、と小田切は判断した。もしこの会話が漏れたら、木村の側もやばいのだ。

「うちと手を結べばもっと効率的なビジネスができるはずだ」

「おたくはアニメキャラやスポーツ選手だけじゃなくて殺し屋の囲い込みまでやるってのか」

「その通りだ。専属になれ。街角に立つ売春婦をやめてパトロンを決めた愛人業に転職しろ、ということだ。はっきり言おう。うちのような会社にとって、狙った人を狙った時期に殺せたらそれだけですばらしい経済効果が得られる」

「一部上場の優良企業でそのビジネスモデルはまずいだろう」

「おいおい、優良企業の地位を維持するためにどれだけ裏金をばらまいてると思ってるんだい。小田切、たまには真面目に考えろ。返事は今ここでほしい。もちろん、しばらくの間なら待ってもいい」

木村はふらりと歩き、ゲーム筐体の一台についた。

「ゲームでもやって、時間をつぶしているから」

ポケットからサイフを取り出し、テーブルの上に自分の100円玉をじゃらじゃらと出した。

「最近はゲームセンターもカードだ。テーブル筐体の上にコインを山積みにして遊んでる風景なんか、見かけない。でもやっぱりコインってのはいいものだ。リアルだ。手で持って、なんかここにちゃんと価値があるっていう感じがする」

コインを投入すると、木村はスティックを握り、コントロールパネルを叩き始めた。しかしその体勢でも喋り続けた。

「ああ、話をしたかった理由は、本当は俺の個人的なこともあった。今のお前の仕事を知ってから、ずっと考え続けていた。今俺は個人で5億持っている。これは隠し金じゃない。この会社の株という形で、証券会社に預けている。けどな、役員の俺がそれを売り払うわけにはいかない。現金にするためには会社を辞めるしかないんだ。しかし現金にしたところでどうだ? 5億なんて数字にちっともリアリティーはない。車を何台買ったって同時に乗れるわけではない。いくらうまい料理でも一日に10食は無理だ。ところが、だ。お前が一人500万で殺しを引き受けているということを知って、全てが変わった気がしたんだ」

「500万ではない。512万だ」

「つまりな、俺がもし今すぐ会社を辞めて、5億の現金を手にしたら。それで100人近い人間が殺せるってことだ。俺は、ノートに殺したい奴を書き出してみた。100人、すぐに出てきたよ。お前がいれば、それは実現できる。お前の存在は、夢想をリアルにしてくれるんだ」

「それは正しい」

と、小田切は軽く答えた。

「100人のリストと5億1千2百万もらえたら、別に社員にしてくれなくても俺は仕事をする。ただし未来の案件は、まず過去のことを清算してからの話だ」

規則的に体を揺すっていた木村の動きが一瞬乱れた。画面の中で自機が弾丸に触れ爆発する音がした。

小田切は続けた。

「本題だ。おたくに雇われた代理人がうちに来て、仕事を発注した。仕事は済んだ。しかし金は支払われていない。即座に払ってもらいたい。用件はそれだけだ」

「隠す必要はないから言おう。確かに例の件の発注元は当社だ。しかし、あれは自殺だったじゃないか。お前は仕事をしていない」

「代理人には事前に確認した。死に方は問わない。期限のうちにターゲットが死ねば、1週間以内に支払う、と」

「そんな約束はうちの会社としては知らない。契約書もないだろう」

「殺人を請け負うのに契約書を作ったりはしない」

「わかっている。だからこそ、裏金で処理しなくてはいけない。しかしそういう金の扱いは矢野が……うちの社長が個人的に納得しないと難しいんだ。あいつが、自殺だったことにこだわっている」

「だから矢野と直接話すために今日ここに来た」

「なあ、うちが今や一部上場企業だということをわかってくれ。代表がわけのわからない人間と会うことは難しいんだ」

「おたくが素晴らしい一流企業だということはよくわかった。裏金ではなく、会社として公明正大な支払いを受け取る形も用意してある」

喋りながら面倒さに気分が悪くなりかけていたが、代金回収は何よりも優先させなくてはならない、と小田切は自分に言い聞かせた。代金回収までが営業、なのだ。

「知っている。調べたよ。お前は会社をいくつか持っている。全て実体のないペーパーカンパニーだが。そこに振り込めと言うんだろう」

「その通りだ。コインをトラックで回収する時代ではない。ウェッブショックという会社から、広告出稿料金という名目の請求書を出す。今月末に処理するんだ」

「ウェッブショック? なんだそれは」

「単なる形式だ」

「しかしうちは毎年税務署の調査が入る。いいかげんな取引は」

「サイトは実在する。そこにおたくの会社のバナー広告を掲載しておく。その料金なのだから全く問題はない」

「おい、無名のホームページへの出稿料が512万って、そりゃ高くないか……」

「あんたはバカか」

木村が視線を上げた。ゲーム機を叩いていた手がやっと止まった。小田切はその様子に気づかないふりをして続けた。

「デジタルで作った架空の空間の価値は、その広さにも重さにも関係しない。ゲーム業界やソフト業界は、そもそも実体のない、形のないデータをやりとりして金を動かす商売だ。原価10円のディスクにデータを入れればそれを1000万円で売っても誰にも疑われはしない。税務署も警察もそのデータの中身まで確認しようとはしない。IT企業の多くがなぜあんなに早く大金を集めたか、お前も知っているはずだ。得体の知れない金を自由に消してみせたりまた実体化させたりするのに、これほど素晴らしい場所はなかったからだ」

喋り続けていたのは、さりげなく移動するためだった。木村の手が、テーブル筐体の下で不穏な動きをしていることに小田切は気づいていた。飛び道具を持った相手に対峙する場合は、下手に遠ざかるよりも、至近距離にいた方がいい。

しかし、木村は予想以上にせっかちな男だった。

「動くな」

もう銃口を上げていた。

「俺を雇うという申し出は、油断させるためのものだったのか」

「違う。本気だよ。そうしておけば、少なくとも自分が殺される心配はなくなるからな。しかしね、今ここで殺される危険は想定していない。お前は凶器を持ってきていない。さっきゲートを通る時にスキャンさせてもらった。もし拳銃なんか隠し持っていたらすぐに警察を呼ぶつもりだった」

「古い友人に対して銃を向けるような無礼なことは、俺はやらない」

「心配するな、俺だって撃つつもりはないよ。この拳銃を見て、理解してくれればいい。俺達はもうガキじゃない。うちの会社は警察とも、暴力団とも、とても友好的にやっている。お前一人を消すのは、簡単なんだ。そのことを覚えた上で、すんなり帰ってくれればそれでいいんだ。しかし確かにお前とは古い仲だ。金はちゃんと払うよ。ただし、そのコインで。512万、持って行け。わかっているだろうが、目立たないようにな。残念ながら貸してやれるバッグはない。ポケットにでも隠して行くんだ。もう一度来てもらうわけにはいかない。今持っていけるだけ、それが払える限度だ」

「せいぜい持てても数十万円分だと言わなかったか」

「今のお前に選択肢はない」

「やれやれ」

くるりと背を向け素直に穴へ立ち戻った小田切を木村は不思議そうな顔で眺めた。

縁に腰掛けると、それだけでつま先がコインにつきそうだった。

小田切はスニーカーを脱ぐと自分のわきに無造作に置き、次に靴下を脱ぎ始めた。

木村は拳銃の狙いを注意深く維持していた。

裸足になると、小田切は銀の山の上に降りた。小川のせせらぎに浸かるような自然な仕草だった。かがみこみ、コインに手をひたす。じゃらじゃらと音がする。

やがてコインを片手でていねいにすくうと、脱いだ靴下の中に流し込み始めた。

木村は銃口を下げた。

「何を考えているのか、わからない男だ。お前は昔からそうだった。真面目な顔をしてよく冗談を言ったり、悪ふざけをしていた」

コインは入れても入れてもまだ入った。靴下は長く伸び膨らんだ。

「結構入るんだな。そんな靴下の中に」

一升瓶ほどの大きさになったところで小田切は靴下の足首部分をぎゅっと引き絞り、風船の口を閉じる要領でぴっちりと縛り上げた。靴下はかちかちに固まった。その形状は勃起したペニスに非常によく似ていた。

小田切はそれを振ってみせた。びゅん、と空を切る音がした。

「ほう」

と、木村は思わず感嘆の声を上げた。

「とても靴下には見えない」

「こうすると固まるから、持ちやすい。靴下は収納道具としてはとても使えるんだ。小銭だけだったら、たいていのバッグよりたくさん入る。ここの金を持ち出すときはこれからはお前もこうすればいい」

小田切はその太い棒を片手で持ったまま縁に足をかけ、ひょいと穴から出てきた。

「根元の縛り方がコツなんだ。持ち運ぶ時はここを持って、ほら」

木村は一歩近づいてきた。小田切は棒をしっかり握り、手首のスナップを利かせて手品のように器用に振り回してみせた。

木村は棒の鮮やかな動きに見とれてしまっていた。

宙を舞う棒の回転角度がわずかに変わった。

その一瞬に、小田切は腰をねじりながらほんの数センチだけジャンプしていた。その微妙な動きによって、小田切の足もとから手首までが、むちのように一体化した。

全ての力が棒の先に伝わった。

黒い棒がいきなり何倍にも大きくなったように見えた。そう思った時にはもう、そのずっしりと重く固いものは、木村の脳天に落ちてきていた。

コイン入り靴下の一撃で、木村の首は深く肩にめり込んだ。両手が上がり、バンザイの姿勢になった。おどけて、大げさに驚いてみせる時のジェスチャーそのものだった。目が大きく見開かれた。表情も、姿勢も、そのまま硬直した。

固まった両手が、やがてゆっくりと下りてきた。重いレバーが下がってくる様子に似ていた。それに連動して沈みきっていた首が肩から浮き上がってきた。どこからか、こぽこぽと軽い音がした。

両腕が下がりきると、同じゆっくりとした動きで次は膝が曲がり始めた。

小田切は気を抜かず、すり足でさらに相手との間合いを調整した。

がくん、と木村は膝をついた。小田切は木村の頭頂をはっきり見ることができた。頭蓋骨の真ん中が丸く陥没していた。波打ち際から少し離れたところで砂浜を掘ると、その中に海水が湧き出してくる。そんなふうに、陥没の内側に液体が湧いてきていた。脳漿だろうか、血液だろうか。

小田切はそれで構えをといた。床の穴までゆっくりと戻り、また縁に腰掛けた。靴下をほどいて、コインをばらばらと穴の中に戻す。

それから靴下とスニーカーをはき直した。ていねいに靴紐を結び直していると、ふうと木村が大きな声を出した。

見ると木村は膝をついた姿勢から、ぺたんと尻をついた。そのまま静止した。そしてふいに大声を上げた。

「ふうー……つかれたなあ」

「そうだ。お前は疲れている」

と、小田切は言った。

「痛むか」

「ううん、へいきさ」

木村は子供のように素直に答えた。

ゲーム画面の光を浴びている木村の巨体は、前衛美術の彫刻作品のように見えた。

頭の形だけが、なにかちょっとした間違いのように変形していた。無表情で、何気ないふうに、座っている。よく見ると顔はいくぶんふっくらとしていた。そのせいで、奇妙に若々しく見えるのだった。

「もうすぐ、楽になる。座っているのがつらければ、横に寝かせてやろう」

「このままでいいよ、うん、うん、うんうん」

その声も、はつらつとしていた。

木村は頭の角度をゆっくりと立て直した。そしてまた、ふー、と大きく息を吐くと、いきなり、はっきり、大声で叫んだ。

「よぉう、神童くん!」

あの頃のあの声だ。ふらりとこのゲーセンにやってきた小田切に気づくといつも、木村はゲームをやりながら片手を上げ、人なつっこい声で呼んだ。

「面セレの裏技教えてくれよ」

そうか、と小田切は思った。先程の一撃は間違いなく致死的なものだった。すでに脳はひどく損傷しているはずだ。その効果で表層の記憶が削り取られ、一皮剝いた内側の、二十数年前の彼がそこに現れたのだ。

「ワンコインクリアしたってな! もう伝説になってるぜ」

歪んだ頭から、液体は額にあふれ出し、顔の上に幾筋もの曲線を描いていた。しかしその目は生気をたたえていた。

「やっぱり来たんだな。お前ほんとにゲーム好きだよなあ。今日は何をやっていくんだ。なんだこのゲーム。インベーダー? お前これ始めたらもう無限じゃんか」

その声は快活そのものだったが、時々舌足らずになったり、ろれつが回らなくなったりした。

「なあ、もうあきあきじゃねえ? ゲームなんてよう。神童くん、そう思わねぇ?」

そうだ、シンナーでラリっていた時のあいつだ。

「インベーダーじゃない。スペース・インヘイラーだ。お前が作ったゲームじゃないか」

「俺が作ったゲーム、へえ。そうかぁ。自分で作ればいいんだ。さっすが神童くん。いいことを教えてくれた。そうだ。ゲーム作ろう。最高に楽しいやつを自分で作るぞ。作れるかなあ」

「作れるとも。きっと作れるさ」

微笑む木村のその口から、ぶばっと音を立てて血が噴き出した。それをきっかけに口調ががらりと変わった。

「なめるんじゃねえ。俺は5億持ってるんだぞ。くそ。つべこべいうと殺すぞ。殺せるんだ。100人までは殺していいことになったんだ。なったんだ。ううう」

鼻と口から壊れた蛇口のように血が流れ出した。両目にも血がにじみ真っ赤になった。

「つかれたよ、つらいよ、なあ、つまんないよ、学校も、ゲームも、全部、もう、何もかも」

脳内出血によって、シナプスの破壊はじわじわと進んでいる。小田切はあえてそんな彼に聞き返した。

「誰のために、何のためにそうなったんだ」

「わからない。がんばってきたのに。うまくいってたのに。わからない」

「休めばいい」

「少しくらい休んでも結局同じだ」

「少しではなく、永遠に休んでもいい。もうすぐだ」

「あ、あ、ありがとう。あーりーがーとー」

その言葉はでたらめな歌声になった。口からの流血は止まり、代わりに赤い泡がぶくぶくと出てきていた。

「ありがとう、サンタさん、サンタさん、まっかっかの靴下いっぱいプレゼント、ジングルベール、ジングルベル、おねがいね、おねがいね、僕にもちょうだい。ありがとう、ラクになるラクにしてくれて。プレゼント」

血まみれの顔の中で黒目だけが、くっ、と上がった。そして全身が、糸の切れた操り人形のように、がくりと弛緩した。

「サンタは死なない」

と、小田切はつぶやいた。

「お前は知っていたはずだ。サンタは永遠の生命のメタファーなんだ。しかし、無限の命というのは結局、死と同じことになる」

木村は座った姿勢のまま事切れていた。小田切はまずその頭蓋骨の陥没にタオルを詰め、体液の流出を止めた。

それから着替えた。ジャケットとズボンを脱ぎ、ラックにかけてあったサンタの上着とズボンに手足を通した。もちろん帽子もかぶり、手袋をつけた。顔には口ヒゲを貼り付けた。

木村の死体を折り畳むと、ちょうどクリまん12箱用の段ボール箱に収まった。それをサンタの袋に入れた。袋は内側に防水加工が施された丈夫な作りだったが、念のために2枚重ねにした。口を絞るロープでうまくかつげる仕組みになっていた。

背負って長く歩くには重すぎるものになったが、その場に台車があった。それに載せて運ぶことにした。

木村のカードを使い、部屋を出た。1階のエレベーターホールでは数名の社員とすれ違った。正面玄関のカウンターには、さっきの受付嬢がまだ座っていた。目立ちすぎるほど目立つ真っ赤なサンタの姿を皆ちらちらと気にしていた。しかし誰一人として小田切の顔を見ようとしないのだった。

サンスケが歩いてやがる、と思っているのだろう。地下に追いやられた、負け犬社員だ、と。

目を合わせてはいけない。それはかつて自分と席を並べていた同僚かもしれないが、特定したり、ましてや声をかけたりしてはいけない。それが敗残者への礼儀なのだ。

小田切は死体を押して堂々と歩いた。誰よりも目立ちながら、誰の記憶にも残らず、正面玄関から出ていった。

すぐにタクシーを拾った。同じことをしているサンタクロースが他にもいた。顔は見えなかったが、もしかしたら松木だったかもしれない。

死体の入った袋をトランクに積むとき、それが他のサンタの袋よりずっと重いものであることを悟られないように注意して動いた。苦労したのはそこだけだった。

あとは死体をうまく処理すればいい。

木村専務については、カードの使用履歴から、正面玄関から出ていったという記録が残ったはずだ。それきり出社しなくなったというだけのことだ。これは事件にすらならない可能性が高い。

人間を煙のように消すことができる。『サンタクロース・マジック』と、小田切はひとりごちた。しかしそれがどんなゲームだったか、よく覚えていなかった。

木村のメモリーには矢野社長の個人番号があった。1週間ほど経過してから、そのケータイを使ってかけてみた。思った通り、矢野はすぐに出た。

「小田切明だ。人員整理はうまくいってるかい」

電話口の向こうで相手が絶句しているのがわかった。

「知っていると思うが、木村専務のリストラを完了した。前回の料金と一緒に請求させてもらう。矢野社長、ところで次の仕事はどうする。急ぐかい。それとも、ゆっくりやるかい」

「…………」

「じゃ。そのうちまた立ち寄らせてもらうよ」

翌日、口座には1024万が振り込まれていた。未払い分の512万に加えて、今回の作業費として512万。

これでいい。

ただしサンタクロース・ゲームズは大企業だ。人員削減の代行を部外者に依頼していると知られたら世間体が悪いだろう。だからすぐに領収書を発行した。ホームページのバナー広告料という名目で。

小田切は誰もアクセスしてくることのないページに、サンタクロース・ゲームズのバナーを入れた。

もちろん、例の赤い靴下マークだ。

ところで、この靴下の中には一体何が詰め込まれているのだろう? ……小田切の頭に、初めてそんな考えが浮かんだ。