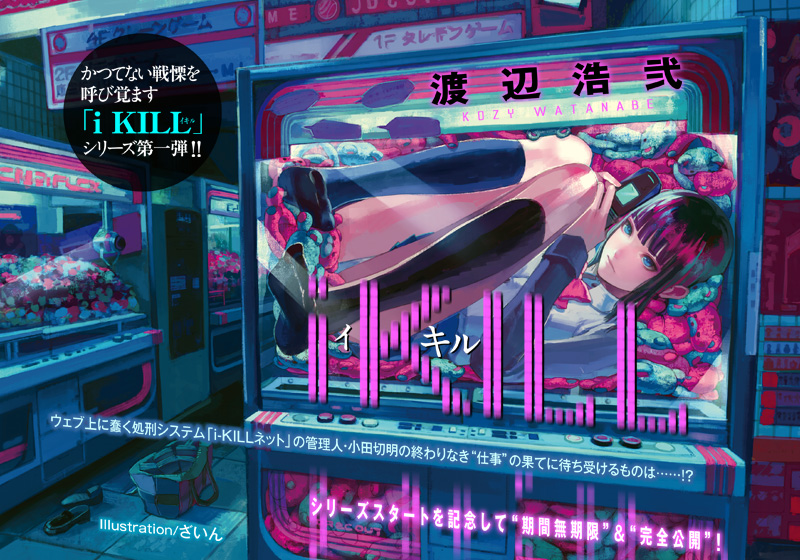

iKILL

2 狼なんかこわくない

渡辺浩弐 Illustration/ざいん

ウェブ上に蠢く処刑システム「i-KILLネット」の管理人・小田切明の終わりなき“仕事”の果てに待ち受けるものは……!? シリーズスタートを記念して「最前線」のフィクションズページにて“期間無期限”で“完全公開中”!

2 狼なんかこわくない

後藤未久は制服姿だった。ただしスカートはおへそのあたりで巻き込んで、太ももまで見えるくらいに短くしてきた。髪はほどいて蛍光色のアクセサリーを付け、唇にはラメ入りのグロスをたっぷりと塗っていた。

でも時折ショウウインドウに映るその顔はちっとも大人っぽくなくて、かえっていつもよりおびえているみたいに見えた。目尻にピンクのアイラインをひいたのは明らかに失敗で、なんだか泣きはらした子供みたいだ。

実際のところ、今の気持ちはそういう感じだった。マジで迷子になっていたのだ。

道路と道路の隙間に無理矢理建てたような、平べったいビルだった。中は、坑道のように細長い通路の両側に、小さな店舗がぎっしりと並んでいた。

目的地は、4階にあるはずだった。ところが3階から上に行くところで階段が閉鎖されていた。

戸惑いながらうろうろしていたら、すぐに自分の位置がわからなくなった。このフロアはマンガやアニメ関連の店ばかりで、怪獣や美少女のフィギュアとか、アイドル表紙の古雑誌とか、セル画とか、中古ゲームとか、がらくたとキワキワに見える商品がどこにも大量に積み上げられていた。その隙間をぐるぐる歩いた。廊下が唐突に仕切られて二つの方向に分岐していたり、店舗があるはずの場所が取り払われて別の廊下に続く通路になっていたり、かと思うと進んだ先がいきなりシャッターで閉ざされていたり。まるで迷路のようだった。

ふと、誰かにだまされているのかも、と思った。いつも自分をいじめてる奴らが大勢でどっかに隠れている。またあたしのことを笑いものにしている。そんな気がしてきた。

迷っているうちに、結局また階段のところに戻ってきていた。やり直してみることにした。下の階に降り、さっき上がってくるときに使ったエスカレーターの場所に戻った。見下ろすとそれは不自然なくらい長かった。それでやっと気が付いた。

ビルに入ってすぐのエスカレーターは1階から2階をスルーしていきなり3階に通じていたのだ。そのせいで勘違いしてしまった。そこから3階だと思って上がったフロアが、既に4階だったのである。それより上は住居階になっていて、住人専用の出入り口からしか行けない仕組みになっているらしい。

謎が解けたら、あとは簡単だった。2階だと思っていた3階から、3階だと思っていた4階に戻る。そして部屋番号を確認しながらもう一度回る。

ごてごてしたショップ群が途切れた先に、独特の静けさを放つ一角があった。個人病院が集まって営業している場所のようだ。

その中に、目的の番号が記された扉があった。

「ここだ……」

あたりの雰囲気にしっくり溶け込んでいて、休業中の病院として見過ごしてしまいそうな部屋だった。

その扉の前で未久は息を深く吸い込んだ。洗浄液の匂いが肺に満ち、心臓をしめつけられるような気分になった。

覚悟を決めなくてはいけない。ここから先に行ったら、もう戻れない。

殺し屋に、会うのだ。

「死ね」

っていうメールはしょっちゅう来ていた。ほかには「バイキン」とか「クズ」とか。紙に書かれて背中に貼り付けられていることもあった。

でも「殺せ」というメールは、初めてだった。

それは数日前のことだった。「殺せ」というタイトルに続いて本文には「殺し屋」という文字が赤く点滅していた。

それをクリックしたら次に、このビルの住所、この扉の部屋番号が出た。

クラスに、今のあたしを哀れんでいる人がいるってことなのか。

それとも、ただあたしの行動を虫でも観察するように見ている人なんだろうか。

でも、どっちにしたってこの情報は本物だ、と未久は信じた。中学生の噂ネットワークをなめちゃいけない。

ベルを押した。ちゃんと鳴ったのかどうか、未久には聞こえなかった。壁は見た目より厚いのかもしれない。

緊張で、全身が固くなっていた。ビルの空調の音が頭にじんじん響く。

返事はない。もう一度、押してみる。出かけているのだろうか。その可能性を低くするために、午前中に来たのだけど。殺しのプロに、朝っぱらから外出する用事があるとは思えなかったから。

ゆうべ、夜中までノートに書いていたフローチャートを、未久は頭の中に思い返してみた。

電話番号もメールアドレスもわからないから、アポ無しでとにかく行ってみる。

場所が見つかったら、ノックしてみる。

そこで分岐に入る。

分岐のAは「返事なし」。

この場合の正しい選択肢は「メモを差し込んで、帰る」だ。「仕事を依頼したいので連絡してください」という一行と自分のメアドだけを書いたメモは、もう用意してある。

ふいに足音が聞こえた気がした。あわてて記憶をたぐる。

分岐B「返事あり」。

……相手の声が返ってきたら、ええと、まずなんて言うんだっけ。

その人が本当に「殺し屋」なのかどうか、確かめるための一言を決めておいたはずだった。

考えがそこにたどり着く前に、がちゃっとドアが音を立て、未久は跳び上がりそうになった。

「はい?」

ぴんと張ったチェーンの向こうに、眠そうな顔の男がいた。

やせぎすで、背はやや高め。白地のTシャツに、スウェットパンツ。狼のようにぼさぼさの髪はよく見ると濡れている。手にはスポーツタオル。寝起きにちょっとシャワーを浴びていた、という感じだった。

年齢は、よくわからない。30歳? 35歳? 若くはないと思うけれど、浪人生のようにも見える。未久が見慣れている大人の男達……ヤニ臭い教師や、街で声をかけてくるリーマンとは、どこか雰囲気が違う人だった。誰かに似ている、と思った。いきなり親近感を持つことができたのは、そのおかげだった。でもそれが、未久が小2の時ガンで早世した叔父さんだということを思い出したのは、ずっと後になってからだった。

未久が黙っていると、相手はまた聞いた。

「どなた?」

「あの、お願いがあって」

本当はこの瞬間に、ケータイで相手の顔を撮る予定だったことを思い出した。

もしもの時のために。

そうだ相手がこわくてやばい人で、ラチられそうになったりしたら、今撮った写真は警察に送ったよ、と言っておどかすつもりだったのだ。そしてさっさと逃げるという選択肢があったはずだ。

でも、計画はもう、壊れていた。

がしゃがしゃとチェーンが外れる音がして、ドアは開いてしまった。拍子抜けするほどの気安さだった。

そこには小さな医院の待合室そのままの風景があった。未久が数歩進むと、背後でドアが閉まった。相手は未久の前に回ると、軽く腕組みをしてこちらを見た。

未久は意を決して言った。

「あの、あたし、ここが、殺し屋だって聞いて、それで、来ました」

やせた男は眉ひとつ動かさなかった。

その目が自分の足……がたがた震えている膝のあたりを見ていることに気づき、未久はかっと赤面した。

「殺し屋さんに、学級新聞のインタビューか何か?」

「いえ、その……相談したいことがあって」

男は、壁際のベンチシートを指さして言った。

「まあ座ったら」

未久は人形のようにぎくしゃく歩き、かくんと足を折って座った。

殺し屋のすみかって、なぜだか暗い地下室のイメージがあった。窓のない、コンクリ壁の部屋。テーブルの上には拳銃とナイフ。それからもっとやばい何かが入っているアタッシュケース。ハンガーには黒革のコートと帽子。床にはスコッチとか、バーボンとか、お酒の瓶が転がっていて。

そんなことはなかった。その部屋は白くて、明るくて、すっきりしていた。内装はまるっきり病院だった。実際、その「待合室」と隣の部屋を仕切るドアのすりガラスには「診察室」という文字がこそげ取られた跡がわかった。

そしてこの部屋の中でも、病院みたいなあの、洗浄液の匂いがする。

「前は歯医者だったらしい。お医者さんでも夜逃げするんだね。その後、競売物件になってたのを安く買ったわけ」

きょろきょろしている未久の考えを読みとったように男は言った。

「面白いからそのまま使ってる」

受付のカウンターも残してあり、今はそこにコーヒーのポットがあった。壁沿いに置かれたL字形のベンチも病院の待合室時代のものだろう。

男はポットからプラスチックのカップにコーヒーを注ぎ、未久に渡した。

消毒臭にはもう慣れてきていた。未久の鼻は芳ばしい香りをしっかり確かめることができた。男の手元からはハンドクリームみたいな匂いがした。

「で、なんだっけ、相談ごとって」

未久は、お医者さんの問診を受けているような気分になった。

いや、この人は医者ではない。むしろ逆なのだ。

「やっぱり本当に、殺し屋さんなんですか」

未久は相手の目を見ながらそう言った。

ここが肝心なところだ。そんなことをどこで知った、仕方ない、お前にも死んでもらうしかないな、……って流れになるかもしれないから。

ええと、そうなったらどうすればいいんだっけ。分岐「殺されそうになった」時の選択肢は確か、こう言うんだ……「もし私を殺したら、私の部屋の机の上の手紙をお母さんが読むことになるわ」って……。

しかし相手は表情も体勢も声色さえも何一つ変えることなく、あっさり答えた。

「そうだよ」

想定問答にないパターンに、入ってしまった。

「では、お仕事をお願いすることになりましょう」

やばい。日本語が変になってしまった。

「でも料金はずいぶん高いよ。君すごく若く見えるけど、払える?」

「料金は……おいくらまんえん?」

変な日本語になったままで未久は聞いた。

「512万円。ターゲット一人当たり、成功報酬」

ごひゃくじゅうにまんえん。それが高いのか。安いのか。わからない。

変態ショップにパンツを売るたびに、1万円もらえる。あれを512回ぶん。

「あのう、あたし、今そんなにお金はないんですけど、けど、でも」

「そう。じゃあお年玉でももらったらまた……」

「あ、で、でも!」

未久は立ち上がった。ごくん、と唾を飲み込む。

あの選択肢の、あのセリフだ。

「体で払いますッ」

制服のブラウスの胸元を両手で持って、思い切り力を入れて、両側に引っ張る。ゆうべ部屋で何度もやってみた動作だ。ばっ。一気に全開にする。

ブラはつけてこなかった。裸の胸が一瞬でまるだしになるようにしておいた。

練習した通り、うまく行った。

未久は自分の胸をそっと見下ろした。

片方の乳首が、へっこんで、すごくぶかっこうになっていた。

失敗。だいなしだ。

担任の田中輝男は、いつも煮染めたような白衣を着ているチビの中年男だった。生徒にあだ名をつけることが大好きだった。わざとらしく親密ぶった口調で「カネコか、長いからネコにしよう。いいな、お前は今日からネコだ」と言い、以降は勝手に「ネコ」と呼ぶ。もちろんほかに金子君のことをネコと呼ぶ者はいない。

自分のことはドクター略してドク、という呼び方をさりげなくアピールして、それからは一人称が「ドク」になったけれど、それを使う生徒はいなかった。その代わりに「ベンジョコオロギ」という名がついていたからだ。最近はただベンジョ、と呼ばれている。

未久のことは、「ゴミク」と名付けた。それにつられてほかの生徒がゴミクズと呼ぶようになったことに気づいているはずだった。なぜなら自分もいつからかはっきりゴミクズと発音するようになっていたから。

それを体育教師に聞きとがめられたことがあった。田中先生、生徒をゴミクズ呼ばわりはマズイんじゃないですかねぇ。

いや、ゴミクズじゃなくてゴミク、ですよ、ゴトウミクを略してるんです、本人も気にいってますし、と、へらへらしながらベンジョは言った。

ベンジョがある日、ゴミクズの問題をみんなで話し合おうじゃないかと、そう言い出した。

すごく退屈しているか、機嫌が悪いか、どちらかだ。未久は気づいていた。

「うざい」

「なんか不潔っぽい」

「返事が小さい」

「猫背」

「喋り方が変」

「給食食べるのがおそい」

「まばたきが多い」

「わかってるくせに手をあげない」

「笑わない」

「なかなか泣かない」

「いつも一人でいる」

…………

…………

たちまち、黒板が、罵倒の言葉で埋まっていった。

では、本人に聞いてみよう。教師はそう言って、未久を見た。でゴミクズはどう思うんだ?

未久は黙っていた。何を言えると思っているのだろう?

それはリンチだった。醜い中年男が、自分が支配しているつもりの教室という空間で、そのろくでもない人生のうさを晴らそうとしていることが未久には、はっきりとわかった。

ほかの生徒達にとっては、それは攻撃対象が明確になった瞬間だった。どんなに軽蔑されていてもベンジョは大人だ。大人から、こいつはいじめてよい、と、正式なアナウンスがなされたことを意味していた。

だからその日から、いじめがエスカレートした。

両親に相談するなどありえないことだったから、学校には通い続けた。消しゴムのカスを投げつけられたり、給食に虫を入れられたり、上ばきに水を注がれたりしながら、無表情で耐え続けた。

自分は無機物なんだ、と思うようにした。冷たくて静かな鉄なんだ、と。そうして、ひたすら存在を消していた。

学校の中は、どこにも居場所がなかった。昼休みはいつも席に着いて下を向いて、じっとしていた。あたしは鉄あたしは鉄と思いながら、時間をやり過ごす。

ある日その時刻に登校してきた湯川アサミが、面白がって、そんな未久の顔に化粧をした。

「こういうこと教えてくれる人もいないんだろ。はは、ほら、お前も結構カワイイじゃん」

未久は抵抗もしなければ感想も言わなかった。ただ無表情のまま、目に入ってくる粉に耐えていた。

アサミに解放されてから顔を洗いに行ったが、戻ると5時間目の授業が始まっていて、先生に叱られた。誰もいないトイレで長いこと自分の顔に見とれていたせいだ。

それからアサミは未久を下女として扱いはじめた。授業中にジュースを買いに行かせたり、汚れたタオルをおしつけて洗濯して来いと言ったり、休み時間中ずっと肩を揉ませたり。

そういうことは別につらくもなかった。教室の中で完璧無視されている身としては、構ってくれる人がいることがかえってありがたいと感じることもあったくらいだ。アサミの命令で動いている時の未久には、ちょっかいを出してくる生徒もいなかった。皆ちらちらと見ているだけだった。

「今日だけどさ、放課後、つきあえよ」

いつものように未久は返事をしなかった。いつものようにその肩をアサミはばしっと叩き、いいな、と念押しした。

校門から出たところを捕まった。アサミのほかに、3年生の女が二人いた。彼女達は静かに未久の周りを取り囲み、まるで仲良しの友達同士が手をつないだり肩を組んだりしているような体勢で、未久を追い立てた。門の内側に押し戻すと、そこから塀沿いに裏手に回った。

そして体育館に隣接する倉庫に入った。

授業にもほとんど使われない用具がしまってあるだけの場所だ。ひと気はなかった。

背中を押され、跳び箱や折り畳んだトランポリンの陰に追い込まれた。タバコの吸い殻やジュースの空き缶やお菓子の箱がちらばっていた。彼女達以外はもう長いこと誰も入っていない場所だということがわかった。

「こいつ未久っていうんだ。あたしのデシ。おい、黙ってねーで先輩にあいさつしろよ」

そう言って、未久の頰をつねって揺さぶった。

「アサミ、顔はやめとけよ、ブスになる」

「どうせ塗るんだし、ちょっとくらい腫れても写真じゃわかんないっすよ」

未久は抵抗しなかった。はい、とか、すみません、とか、そういう言葉が自分の口から自動的に出ているのを、鉄になった心が静かに見ていた。

「ほら、着替えろよ」

アサミは紙袋を未久の顔に投げつけた。

「さっさとやれ、グズ」

開けてみると、体操服が出てきた。白シャツと、ブルマーだ。この学校の体育ではジャージを使っている。ブルマーなんてはかない。

しかし未久は一切質問せずに、それに着替えた。

アサミはポーチからメイクのパレットを取り出した。そして未久の頰を摑み、目の周りや口元をべたべた塗った。

「よし、できあがり」

そう言ってアサミは先輩の方を見た。二人の先輩は頷いた。

一人が、カバンから何かを取り出して未久に手渡した。

下着だった。フリルのついたショーツ。

もう一人が、インスタントカメラを手に持っていた。

アサミがきつい声で言った。

「ぼやぼやしてんじゃねーよ。そこに立って、こっち見てチーズだよ」

そして未久の背中を摑んで引っぱり上げた。

「ほら、ここに立てよ。そうそう。ほんでそのパンツ手で広げて見せてにっこり笑え、写真撮るから」

未久はそれから平均台とマットの前で、写真を撮られた。手にショーツを持って。

「次は乳出せほら、こうやるんだよ」

アサミは手慣れた動作で、人形のように無抵抗な未久のシャツをめくり上げた。

「くくっ。ふん、ちんけな体。ほら、両腕使って、寄せて、上げるんだよ」

何度かフラッシュを浴びた。その次には、体操服の上に制服を着せられた。この学校のブレザーではなく、セーラー服だった。その間にアサミは物陰でしゃがんで、しばらく、くすくす笑っていた。水がほとばしるような音がして、彼女が小便をしていることに未久は気づいた。

「ほら、これ」

アサミが押しつけてきたペットボトルには、なみなみと液体が満ちていた。

未久は今度はそれをトロフィーのように掲げて持ち、もう片方の手で制服のスカートをたくし上げた写真を撮られた。

そういう店があるということは知っていた。ブルセラとか、マニアショップとかいうところ。女子中高生の下着やおしっこを、写真付きで買ってくれるのだ。

翌日、いつものように昼過ぎに登校してきたアサミは未久の机の上にばん、と手を置いた。そこに残された1万円札を未久がじっと見ていたら、その頭を叩いてアサミは言った。

「早くしまえよ、グズ」

未久はお札を畳んでカバンの中に入れた。周囲から視線が突き刺さった。

一回では終わらなかった。

用事がなくても放課後、アサミが「部室」と呼ぶその倉庫に連れて行かれることがしばしばあった。不良少女達はそこで何をするでもなく、ただ暗くなるまでタバコを吸ったり菓子を食べたりケータイでそれぞれ長話をしたりしていた。未久は写真を撮られるかパシリにされる時以外はただじっと座っていた。

ある日、二人きりになった時、アサミは深刻そうな声で切り出した。

「お前さ、金、欲しいんだろ」

別に、と心の中では思ったが、黙っていた。

アサミは、白々しいほど優しい声になって言った。

「じゃあすんごく稼げる方法を教えてやる。ウリ、って、わかるだろ」

売春と聞いて腹の底がきいんと冷たくなった。

「簡単だしさ、客の取り方も、料金の回収も、全部あたしらで面倒見てやるから、心配なし。たださ、お前セックス、うまくないだろ」

「はい、だめです」

「だからさ、まずあたしの男友達呼んで、練習させたげるわ。いろいろすげーテク、教えてやっから。あ、もちろん超イケてるの揃えるから。期待していいぜ」

悲鳴と吐き気が同時に喉の奥から飛び出しそうになった。それをこらえていたら顔がかっと熱くなった。アサミは、そんな未久を見て口を歪めた。

「お前、もしかしてまだヴァージンだろ」

「はい」

アサミはけらけらと笑った。

「やっぱりな。めんどくせー奴。なら、今週末にでもカレシに一発ヤらせてこいよ。来週まで待ってやるから」

そしてぽん、と未久の肩を叩いた。

自分で考えるしかない。誰にも相談できない。友達はいない。教師はこの世でいちばん信用できない。

親は嫌いだけど、親との関係は一生続くリアルなものだ。なんとか取り繕い続ける必要がある。変なことを知られるわけにはいかない。

好きな男は、まだ、いなかった。セックスについて真剣に考えたこともなかった。それ以前に、現実の自分の体がちゃんと女として通用するとは思えなかった。

セックスくらい、別に平気だ、と思うこともできた。でも知らない男に抱かれる自分を想像しようとすると、とても具合が悪くなる。

いろんなことを考えなきゃ考えなきゃと思えば思うほど、どうしても頭の中がぐちゃぐちゃになっていく。まとまらない。

いじめは、いつかは終わるのだと思えば、耐えられた。おかしな人達がたくさんいるこの場所に通わなくてはならない毎日は、かりそめのものなのだ。

どんなに殴られようが蹴られようが、写真撮られようが、そういうことは自分の皮膚の外側を上滑りしていくだけのことだと感じられた。

しかし一度売春を始めてしまったら。それはもう後戻りの出来ない道だ。

処女とかそうでないとか、そんなことはどうでもいい。どんな相手でも、別に構わない。けれど、絶対、自分で選ばなくてはならない。そこには何かの意味がなくてはならない。なぜだかそう思えるのだった。

生き続けるか、死んでしまうか。それも自分の意志で決めるべきことだ、とも。

そんなことをぐるぐる考えている時に、一通のメールが届いた。

それで、パズルがぴったり組み合わさるみたいに、わかったのだ。自分のやるべきことが。

「死ぬ」か「殺す」か。

だったら「殺す」を選択する。

あとは「自分で殺す」か、「殺し屋に依頼する」かだ。

「殺し屋に依頼する」を、選択。

殺し屋は未久の顔をまっすぐ見ていた。笑ってもいなかったし、怒ってもいなかった。

「つまり、俺は君とセックスさせてもらい、その代償に仕事をする、という意味?」

未久は頷いた。

「その条件は、飲めない」

「あたし中学生だし、処女です。本当です」

「そう」

相手は自分の胸をちらりとも見なかった。そんなかっこうでいる自分が急にバカのように思えた。未久は白い胸を元通りに隠した。

顔が上げられなくなった。

殺し屋はきっと男性だ。だから、ヤらせてあげれば、後はなんとかなる。そんな考えの浅はかさを今頃はっきり思い知ったのだった。

「中学生だろうが、小学生だろうが、ここを知ってここに来てくれた以上は、客として認める。ただし報酬は完了時に全額を現金で支払ってもらう。それ以外の取引はしない」

「お願いです。あの、なんでもしますから……その」

「なんでもしますから、か」

男は未久を真似て言ったが、その口調に侮蔑は含まれてはいなかった。

「逆に君が仕事をしたい。そう解釈していいのかな? なら仕事はあるけど。やっていくか?」

「はいっ」

と、未久は裏返った声で答えた。

よくわからないけれど、プロとしての、プライドの問題なのだろう。仕事の代償に体、という形はNG。でも仕事の代償の金をあたしがいったんここで稼がせてもらって、それを支払う。そういうプロセスを踏めば、OK。と、いうことなんじゃないだろうか。

男はコーヒーの残りをゆっくりと飲み干すと、立ち上がった。

未久もあわてて立ち、後を追った。

隣の診察室は、設備が何もかも取り払われてがらんとしていた。歯科治療用椅子の跡が床にはっきり残っていた。

その先にまだ部屋がある。レントゲン室か看護師さんの休憩室だった場所だろう。男がドアを開けると、真新しい壁や床が見えた。棚には白い清潔そうなタオルがたくさん重ねてある。脱衣所のようなスペースになっていた。ここだけは大がかりな改装を施されているようだ。未久がおそるおそるついていくと、さらに奥にまたドアがあった。半透明のガラスの向こうは、バスルームだろうか。

そこで殺し屋は言った。

「じゃあ脱いで。全部」

男は腕を組んでそっぽを向いていたが、すぐ近くで服を脱ぐことにはとても抵抗があった。

しかし、ほかに方法はない。手の震えを抑えながら制服を一枚一枚、丁寧に畳んでは床に置いてあったカゴに入れていく。

ブラはつけていなかったから、ショーツ一枚になった。

さっきは勢いでおっぱいを出した。ブラウスをはだけて両腕でうんと寄せて上げたらなんとかサマになるって、鏡の前で思ったのだ。

でも、全部脱いでしまったら自分の体はとってもみすぼらしいってことは知っていた。うつむくと、貧弱で青白い体が見えた。大嫌いな体。乳房は変な形だし、手足は長すぎるし。

「脱ぎました」

「パンツもね」

威圧感はないが、有無を言わせない口調。

未久はしゃがみ込んで丸まりたくなった。

何甘ったれてるんだ、未久。あたしって、人を殺してもらいに来たんだぞ。

そして、抱いて下さいって頼んだんだ、こっちから。

必死で自分を叱りながら、ショーツに手をかけた。

「全部、脱ぎました」

なんだかロボットのような声になった。

「じゃ、こっちに来て」

男は奥のドアを開けた。

洗浄液の匂いがひときわ強くなった。真新しいタイルやステンレスが光を弾いている。やはりバスルームのようだ。

未久はあわててタオルを一本手に取ると、無防備な手足をぎくしゃく動かして、男の背を追った。

不安はあった。あたしだけ裸にして、この人はなぜ脱がないんだろう。

こいつ、もしかしたら変態で、あたしを、裸になって、抵抗できなくなったあたしをここで……と、想像が怖い方に向かったのは、ふいに自分を包んだ妙な雰囲気のせいだろう。

浴槽はそれほど大きくなかったが、その手前の洗い場が、とても広かった。三畳くらいはありそうだ。

そこに置かれた妙な物体に気づいてから、未久はそれから目を離せなくなった。

見たモノを頭でちゃんと信じられるまで、ずいぶん時間がかかった。

人形ではなく、正真正銘、本物の人間だった。

それも、死んでいた。裸の死体。寝そべっている。

「君、肉料理は得意か。まあいいや。そこに座りな」

未久はタオルで口を押さえたまま座った。バスルームの中は暖房が効いていたが、タイルの床は冷たくて、自分が裸だということを思い出した。でもそんなことはもうどうでもよかった。

「これは40代の男性の死体。死後5日目のものだ」

全身は砂土のような灰褐色だった。そのところどころに紫色の斑痕が浮き出している。

死体の横に、いろいろな道具が並べてあった。プロの料理人が使うような本格的な調理用具や、ホームセンターで売っていそうな大工道具など。

「力仕事は終わっている。死後すぐに大きな関節を切断して、そこから血やリンパを流し出しておいた」

男は浴槽のへりに座って話した。死体を前にして、その口調はちっとも変わらなかった。なんだか、コンビニ前のガードレールに腰かけて雑談している若者のようだった。

「人間の体は、死んでからしばらくはどんどん硬くなっていく。それが数日後にいったん、緩む時があるんだ。この死体では今日から明日にかけてが、その状態だ。これを過ぎるともう一度、硬くなる。腐敗も始まる。蛆、蠅の発生も避けられないし、悪臭も大変なことになっていく。つまりね、作業するなら今日が勝負だということだ」

男は、死体を無造作に触った。元の通りに行儀良く並べられてはいたが、両手、両足はそれぞれ胴体から完全に切り離されていた。胴体には縦に大きく切り込みが入れられていた。首が切断され頭も分離していた。

その頭の部分はなんだかでこぼこだった。頭蓋骨がぐちゃぐちゃに潰れていることは素人の未久にもわかった。そのせいで顔は判別できなくなっていた。ボコボコに殴られて、死んだのだろうか。それとも死んだ後にボコボコにされたってことなのか。ひどい、と未久は思った。でも死んでしまってるんだから、どっちにしろ同じじゃん、とも。

「映画や小説なら、これを袋に小分けしてゴミとして出したり、どこかに埋めたり沈めたりする。現実で、そんなことをする奴は馬鹿だ。すぐに発見されるに決まっている。どうするか。簡単だ。もっと小さく切り刻む。粉々にしてしまえばいい。これからやってもらうのはその作業だ。これを使う」

排水孔の脇に、ポリバケツのような形の白い機械があった。

「アメリカ製の業務用フードプロセッサーだ。強力だぜ。むこうの肉屋やレストランでは、牛や豚を肉だけではなく骨ごと砕いてミンチにしてしまうこともあるんだろうね。食材を放り込むと、この中で分厚いカッターが回転する。カッターといっても鋼鉄製の臼みたいなもので、切るというより、すりつぶしてしまう。巻き込まれると、どんなものでも粉々になる」

男がスイッチを入れてみせると、中で猛獣の吠え声のような音がした。未久は首をすくめた。

「手順はシンプルだ。この口に入る大きさにして、中に押し込んで、蓋をしてスイッチを入れる。一瞬でどろどろになってしまうから、そしたらこっちの蓋を開ける。あとは流してしまえばいい」

排水孔に覆いはなく、丸い穴がぽっかり空いていた。

「このビルは排水管が太いから、粘度の高い液体を流してもちょっとやそっとじゃ詰まらない。ただし途中で脂分が固まるとやっかいだから、流しながらそれをざぶざぶかけること」

洗浄液は紺色だった。一升瓶くらいのプラスチックボトルが4本並んでいた。

「これで脂分はさらさらになって流れやすくなるし、少しくらい髪の毛や爪のかけらが残っていても溶けてしまう」

道具はエレキギターのような形のノコギリ、大きな植木バサミ、それから中華料理屋の厨房で見かけるような分厚い包丁などがあった。持ち上げるだけでも大変そうなハンマーもある。外科医が使うような小さなメスは、10本以上束ねてあった。

「どれを使って、どう切ってもいい。綺麗に仕上げる必要はない。料理を作るわけではない。解剖して医学標本を作るわけでもない。ただ、大事なことが一つだけある。目をそらすな」

男はそこで言葉を切った。未久が見るとその目はまっすぐ自分を見ていた。

「目をそらしたり目を閉じたりすると、自分の体を切る。どうしても、見ていられなくなったら、笑え。声を出して笑え」

じゃ、と言って男は出ていった。未久は膝をついて座り直した。

死体は低い木製の台の上に置いてあった。男の気配が遠ざかり脱衣所のドアの音がした後で、初めて未久はそれをはっきり見た。

体の震えも止まったし、吐き気もおさまっていた。心がしんとしているのが不思議だった。なぜ自分は泣いてないんだろう。きっと、一ミリも余裕がないからだろう。泣くっていうのは、少しでも余裕があるからだ。余裕に逃げ込んだ自分が、ひどい状態の自分を見て同情してる時、涙が出て来るんだ。

今は、自分の全部がこの死体に対面している。そして、途方に暮れている。

そうだ。笑え、と言われたんだった。

はははっ、と未久は力のない声を出した。

いいぞ。あたし平気だ。

平気平気あたし、と未久は呪文のようにつぶやきながら、そうっと手を伸ばした。

死体の匂いが記憶にあった。これは何の匂いだったろう。肉や血や脂や、いろいろな液体が混ざった匂い。

そうだ、これって自分だ。ごくまれにだけど、自分の体から、こんな匂いを嗅いだ記憶が、確かにあった。あたしの中にも既に死体があるってことか……未久はそう思った。

それから男の人の体はもっと大きくてたくましいものと思っていたけど、想像よりずっと小さくて、やわらかかった。血が抜けたあとだからだろうか。それとも人って死んだら、縮んでしまうものなのだろうか。

足から始めた。肉に弾力はなく、触ったところはそのままへこんでいく。色も、手触りも粘土のようだった。

ノコギリは良くなかった。ノコを引くために男の体を固定するのが思いのほか難しいのだった。足首のあたりをなんとか押さえ込んで太ももに刃を当てたが、がりっと一回引いただけですぐに脂身が刃に絡んで、切れなくなった。油はすぐにぬるぬると広がってきて、そうなるともう滑ってしまって押さえていることもできなくなった。

メスを使ってみた。皮膚に当てて少し力を入れるだけでほとんど抵抗もなくずぶずぶと中に入っていった。体表のすぐ下にはまず黄色いつぶつぶが詰まっている層がある。その内側に進むと、コーンビーフそっくりの色になった。

さらにその中をほじくろうとすると、奥の方で何か小さな丸いものが弾けて、びしっと透明な飛沫が散った。その一部が未久の唇にも飛んだ。

急いで蛇口をひねり、ほとばしる冷たい水に顔をつけた。何度も何度も口をすすぐ。

頭がはっきりしてきた。

裸にさせられたのは、血や油が飛び散るからだった。裸なら、いくら汚れても、すぐに洗い流せばすむのだ。それが人間の血だろうが油だろうが。

脂肪や筋肉の内側には、堅い筋がたくさんめぐっていて、それらにぶつかるたびにメスは止まった。その先は探るように角度を変えながら細かく動かさなくてはならなかった。これでは時間がかかり過ぎるだろう。

次に、包丁を持ってみた。本格的な中華料理人が使うような、斧のように大きな肉切り包丁だ。ずっしりと重いが、手に馴染み、力を入れやすい。テレビのグルメ番組で見た、料理人が豚肉や牛肉を骨ごと威勢良くぶったぎっている様子を思い出した。

未久は狙いを定めて死体の足にそれを叩き付けてみた。

これがなかなかいい感じだった。

ヒットする度に、その足は踊るようにじたばたと痙攣した。まだ、生きているのかと錯覚してしまうような動きだった。包丁の狙いさえ定めておけば、命中の瞬間しっかりと手応えがあった。一発ごとに、ひしゃげていく。そして、さらにぐちぐち叩き続けていると、やがて分裂していく。

切るというより叩きつぶしていく感じだった。

死体を載せた木材は肉や骨と一緒にがんがん鳴ったが、微動だにしなかった。相当に頑丈な作りのようだ。

夢中で包丁を振るっているうち、片足分がちょうどいい大きさの肉片に分割された。ためらうことなくわしづかみにする。教えてもらった通り、フードプロセッサーの口に入れる。蓋をきっちりねじ込む。スイッチを押す。すさまじい轟音。でもこのビルの中ならどんな音がしても怪しまれることはないのだろう。音がだんだんと小さくなり一定に落ち着いた頃スイッチをオフにして、排出口を開ける。吐瀉物のように粘液状になったものが、そこからどばあと流れ出してくる。

蛇口をまたひねる。湯の温度が上がっていくのをしばらく待ってから、シャワーを粘液に向けた。排水孔はとても大きくて、血肉は湯気と一緒にごぼごぼと吸い込まれていった。未久はあわててその穴に洗浄液をふりかけた。

骨を砕くのは、割と簡単だった。堅いところよりも、しなやかなところに苦戦した。肉塊と肉塊の間で糸を引くようになって、叩いても叩いても切れない部分が時々あった。

そういう部分にはハサミを差し込んだらうまくいくとわかった。焼き肉屋で骨付きカルビを切断する時に使うようなハサミだ。ぱちんぱちんと小気味よく切れていく。

主にこの2種類、肉切り包丁とカルビのハサミを使って解体を進めていった。両足をすっかり崩して流したら、残りの体はずいぶん小さくなったように思えた。

休まないで進めることにした。次は腹部の切れ込みを開いてみた。内臓が見える。手を入れて引っ張る。柔らかいけれども弾力がある。足を踏ん張って力を入れるとぐちっと音がして、その後はずるずると簡単に引けるようになった。白っぽい腸やそれにまとわりついた茶色や紫色や脂まみれの筋とかいろいろなものが、マジシャンが帽子から出す万国旗みたいにいつまでもずるずるずるずると続いた。

それを適当なところでまたぱちんぱちんと切り、フードプロセッサーに押し込んでスイッチを入れる。

慣れてきて、作業にリズムが出てきた。でも未久は気を抜かないように自分に言い聞かせながら続けた。目をそらすと自分を切る。そう言われた意味がわかってきていた。自分の体と、自分の触れている死体との境界が曖昧になってくるのだ。

人の体って、ずいぶんもろいものなんだ。そのことには驚いていた。

映画やテレビドラマでは、殺人者が犯行後に人体をバラバラにするのに苦心惨憺する様子がしばしばおおげさに描写される。それらがほとんどウソだということを未久は知った。

いや、ウソとは言い切れないかもしれない。解体は、物理的にはたやすい。でも心理的には、すごく難しい。落ち着いてくればくるほど、そう思えた。

ひきずり出した内臓の中に、これは心臓だとか肺だとか、はっきりわかるものがあった時、内臓にハサミを入れたら中から消化液や糞便がざばざばと溢れ出てきた時、どうしても、手に力が、入らなくなった。どんなにがんばって心を鉄にしても、喉の奥から熱くて酸っぱいものがこみ上げてくる。

料理として出された肉なら、生焼けだって口の中で平気でくちゃくちゃ嚙み砕くじゃないか。

花壇の縁石の上ならすいすい歩けても、ビルの屋上の縁は、足がすくんで歩けない。それと同じようなことなのだろうか。

死体を完璧に始末する。それで、完全犯罪が成立する。その方法も簡単だ。細切れにする。いや粉々にする。そして流してしまう。たったこれだけのことなのに、なぜみんなそれを思いつかないのだろうか。

穴を掘って埋めたり、重しをつけて船から海に落としたり。そういうことをする人はいる。でも、それよりずっと手間のかからない方法が、あるのに。どうして気づかないのか。

その理由が、今の未久にはわかっていた。人の体をぶつ切りにするところまでなら、なんとかできるだろう。しかし、その先に、人間としての、本能のガードがかかっている。

その先に踏み出せるかどうか。それが人間と非人間の違いなのだ。

あたしはもう、向こう側に行きかけている。

作業は肉体労働ではなくて、精神的な戦いだった。血は流し出した後だと聞いていたが、切り刻んでいくと、やはり内部からはいろいろな液体がたくさん噴き出してくる。少しでも気弱になると、手がすべり刃物が自分に向かってくる。

どうしても雑念が湧いてくる。これは人間なんだと思い出すと、いけない。この人は、きっと生きてる頃、いろんなことをしていたんだ。赤ちゃんだった頃もあった。ごはんも食べていた。出前とったこともあるだろう。毎日服を着たり脱いだりしていただろう。子供の頃はサッカーやったこともあるだろうし、受験勉強で徹夜したこともあるだろう。合格したらばんざーいって叫んだかも。家族もいただろう。いろんな人といろんな話をしていただろう。本も読んだだろうし、預金口座も持っていただろう。掃除したこともあって、床の隅のしみがどうしても取れないことを気にしてたりして。テレビを見てげらげら笑うこともあっただろう。そしてこの人が好きな人も、この人を好きな人もいたかもしれない。きっと老後のことを考えたこともあっただろう。

内臓のあらかたと、それから内臓と繫がった性器も、切り取って、粉砕して、流した。

ふと自分の足に生暖かさを感じた。そこに液体が伝っていた。

生理になっていた。

未久の生理はとても不順だった。2年前の初潮以来、これがまだ4回目だった。

バッグの中に一応ナプキンが入ってる。振り返ると半透明のガラスの向こうに、未久が脱いだ服の入ったカゴやバッグのシルエットがぼんやり見えた。

立ち上がりかけて、やめた。

自分は裸なのだ。それに、そもそも既にこんなに血塗れなのだ。

フードプロセッサーは思ったよりもずっと強力で、その口に入る大きさにさえしてしまえばあとはすべてこの機械に任せるだけで問題ないことがわかった。作業は加速していった。骨は、両肩と、腰のあたりが、少し厄介だった。先にハンマーで叩き、変形したところにハサミで切り込みを入れ、それから包丁で断ち切った。

意外にも頭は簡単だった。既に無惨にひしゃげていたから。それでもプロセッサーに入れるには加工が必要だった。まず、平たくなるまでハンマーで叩くことにした。

顔はほかの部位よりもどす黒かった。原形をとどめないほどに崩れていたが、ハンマーをふるうとそれが像を結び、人の表情に見える瞬間があった。木目の模様を見つめているとそこに顔が浮き出して見えることがあるように、肉塊の中に目や、鼻や、口が、はっきりとわかった。

睨まれ、嗤いかけられ、その都度未久はハンマーを持つ手に必死で力を入れ直した。顔をそむけてはいけない。これはただの肉だただの肉だモノだモノに過ぎないんだ。そう自分に言い聞かせながら。

頭蓋骨はもろかった。パズルのように組み合わさっているいくつかの骨は、生きている時にはあり得ない方向に力を加えられるとぼろぼろと外れた。中身は、空洞の部分が多かった。

歯は一本もなかった。歯って頭蓋骨が壊れると簡単に抜けてしまうものなのだろうか。それとも、何か目的があって殺した後すぐ全部始末したのか。それとも、殺す前に、生きてるうちに、一本一本抜いていったのだろうか。

もしそうだとしたら、それってどれくらいの痛さだろうか。いろいろな想像が未久の頭の中を渦巻いた。

でも、どうでもいいのだ。未久は思った。結局もう、死んでしまってるんだから。

特大のお好み焼きのようになった頭部を、端から丁寧に切り取って、プロセッサーに入れていった。耳や鼻の内部で入り組んでいた軟骨はぼろぼろ外れて排水孔の方にそのまま流れていきそうになった。あわてて手でかき集め、いちいち機械に入れた。

手の、それも指の部分が大変だった。

手首は切れた。しかし指の一本一本にはうまく包丁が乗らない。ハサミもまるで受け付けなかった。

仕方なく、手首から先をそのまま機械にかけることにした。

右手から入れた。ところがスイッチを入れたら、が、が、がとすごい音がして、すぐに止まってしまった。あわててスイッチを切る。蓋を開けてみたら、スクリュー状の刃を摑むように五本の指が絡みついていた。それがもじもじ動いていた。まるでマシンの奥から誰かが手を伸ばして最後の悪あがきをしているように見えた。

指の一本一本をカッターから慎重にほどき、引き出す。ずるり。どの指も傷だらけだったが切り落とされることなく、そのまま残っていた。

人間の体の中で指が最もしぶといのだと知った。ハンマーを打ち下ろしてみたが、手首はまるで生きているようにじたばたと暴れるばかりだった。

「もう!」

と、未久は大きな声を出した。

その冷たい手首を自分の両手でわしづかみにして、思い切り力を入れる。いろいろな方向に動かしてみる。ぼくん、と音がした。さらにがしがし動かす。ぼくん、ぼくん。関節が外れていく音だ。

もう一度、包丁を当てた。骨が外れた部分から切り離していくことに、成功した。

プロセッサーに入れる。今度はじゃっじゃっと小気味よい音がした。

全ての作業が終わった。

その時、未久の心の中は誇らしさで満たされていた。

バスルームじゅうに飛び散った脂や血をシャワーで洗い流してから、念のため排水孔に洗浄液をしばらく流し入れた。

それからゆっくり自分の体を洗う余裕もあった。

脱衣所で、バスタオルを何枚も使って全身を拭く。柔らかくて、ふかふかのタオルだった。

さっきの部屋に戻ると、男はイスに座って本を読んでいる。『宇宙人の死体写真集』というタイトルが見えた。

「終わりました」

男は顔を上げて不思議そうに未久を見た。

未久は、服を着てくるのを忘れていた。自分を見下ろすと、乳首が二つともぴんと立っていた。いきなり猛烈に恥ずかしさを感じた。あわてて体をバスタオルで包んだ。

男は立ち上がってまっすぐ近づいてきた。未久の肩に手を置き、顔を寄せた。未久は身を固くした。

「匂いが少し残っている。もう一回、洗ってきな。これで」

そう言って、白いチューブを渡した。

「クレンジングクリームだ。顔だけじゃなくて、これで全身を洗うといい。血や脂がよく落ちるから」

ずっと男が発散させていた匂いはこれだったと、未久は気づいた。バスルームに戻り、そのやわらかなクリームを全身に塗りたくりながら、丁寧にシャワーを浴びた。髪も洗った。

すっかり忘れていたけれど、服もバッグも、脱衣所に置いていたんだった。着ちゃいけない理由はない。

生理の手当もしてショーツをはき、儀式のように丁寧に制服を着た。髪は軽くブラッシングした。

やり遂げたのだ。そう思うと、疲れているはずの全身に力がみなぎった。

ケータイで時間を確認する。たった6時間しか経っていなかった。

鏡を見る。化粧の落ちてしまった顔は、すごく子供っぽい。

男はコーヒーが少しだけ残ったポットを持ってドアの前で待っていた。そして未久と入れ替わりにバスルームに入っていった。ポットの中身をじゃっと流し捨てる音が聞こえた。そして「よくできました」と言いながら、戻ってきた。

「ずいぶん綺麗にしてくれたね。ありがとう。ただしこれで君も共犯だからね」

未久はこっくりと頷いた。共犯か。相手が冗談を言っているのか、本気なのか、まだよくわからない。

それから男は新しくコーヒーを淹れ始めた。

熱い湯が粉をくぐるこぽこぽという音が心地良く耳に響いた。コーヒーの湯気と匂いがゆらゆら揺れながら全身を包み込む。未久は眠くなってきた。

男はコーヒーにたっぷり砂糖を入れてから未久に手渡した。とても熱かったが、信じられないほどおいしかった。涙がじんわり出てくるほどだった。

「疲れただろう。少し休むといい。あ、それから忘れないうちにバイト料、渡しとく」

男はカウンターの上に置いてあった封筒を片手で取り上げると、未久に差し出した。

その感触に未久はとまどった。そっと覗き込んでみると、分厚い札束が入っている。

「128万あるから確認して。領収書はいらない」

「えっ」

128万円。もちろん手にしたことのない大金だ。

「一応数えたら」

促されて、封筒から札束を取り出した。慣れない手つきでそれを一枚一枚数えようとしたが、途中であきらめて未久は言った。

「はい、確かに」

「128万ぽっちじゃ不満?」

「い、いいえ……」

128万というお金の価値。これも、今までの物差しではかれるものではなかった。

「もしおいしい仕事だと思うなら、またやってみるかい」

未久は、6時間かかったあの血みどろ汗みどろの作業を、思い返した。無我夢中でやり遂げたが、あれをもう一度やれ、と言われたら、どうだろう。よくよく考えてみると、128万というのはもしかしたら、妥当な金額かもと思えてくる。

男はふふ、と笑った。

「4回やれば512万だ」

そうか。それでこの人に殺しを頼むことができるというわけか。

「まあ、でも君が決めることだ。少なくともその金は既に君のものになった。好きに使っていいわけだ。128万あれば家出でもホスト遊びでもできるだろ」

未久はうまく考えることができなくて、黙ったままぼんやりしていた。

「使い方、迷ってる? じゃあ、とりあえずおごってよ」

「え?」

「晩飯。腹減ってるだろ」

スウェットの上にウィンドジャケットを羽織って男は廊下に出た。未久は少し遅れてついていった。

精彩のない足取りで男はまず、同じ階の古本屋に入った。予言書やオカルト本ばかりが並んだ、見るからにうさんくさい店だった。男はさっき読んでいた宇宙人の本をそのカウンターに差し出した。

もう読み終わったんですかと言いながら店主らしき老人が男に小銭を渡した。

それから男はまた遅くも速くもない足取りで4階の廊下を歩いた。次にたどり着いた店はドアがなく、かわりにパステルカラーの薄布が何枚も垂れ下がっていた。そこに色紙で作られた花や星が貼り付けてあった。まるで文化祭の模擬店のようだ。看板には手書きで堂々と「喫茶店」と記されていた。

そば屋ののれんでもくぐるようにしてひょいと消えた男のあとを未久も追った。中はさらに安っぽかった。倉庫にちゃちなテーブルやイスを並べただけの空間。壁は全面、つるつるした女の子達が描かれたアニメ絵のポスターが埋め尽くしている。

高い声で「お帰りなさいませ」と言われた。

見ると、ウェイトレスはメイドふうの制服を着ていた。

客は7〜8人。店の規模を考えたら大盛況と言えるだろう。肥満率とメガネ率が高くて、みんな雰囲気が良く似ていたけれど、知り合いではないようで、ばらばらの席に座っていた。

皆、未久と男のことをちらちらと気にしているようだった。普段着の男と制服姿の女は、さぞかし珍妙なカップルに見えるのだろう。

男は席に着くとさっさとメニューを広げ「おしるこ甘酒セット」を頼んだ。未久はとっさに「同じものを」と言ってしまった。

おしるこを一口食べてその甘さにこれはもうギブだと思ったが、男はあっという間に平らげた。さらにきつそうな甘酒に口をつけてから、未久を見た。

「えっと、殺しの依頼はどうするんだっけ? 仮予約しておくかい」

未久は思わずあたりを見回した。

その時「殺されちゃったんだよね、バラバラにされて」と、女の子の声が聞こえた。そっちを見ると、ウェイトレスと客が話しているのだった。続きを聞くと、アニメの話のようだ。

「ここでならどんな話も大丈夫だよ」

と、男は言った。

「人は放っておけば死ぬものだ、必ずね。一番なのは、何もしないで、相手が老いぼれて、勝手に死ぬまで待つことだ。急ぐ必要がなければね」

「急ぐんです」

「そういう人が、プロを使う。つまり512万というのは単なる特急料金なんだ」

「ないんです。そのお金を用意する時間も」

「じゃあ自分でやったら?」

「…………」

未久は、そのことを自分がずっと心の底で考えていたことに今さら気づいたのだ。

「相手はやくざや警官ではないんだね?」

「ど、同級生です」

「なら難易度は低い」

「でも、あたし人殺したことなんてないし」

「だからこそ、怪しまれない。君の年齢は」

「13です」

「だったら捕まっても安心だ。この国では、14歳未満は人を殺してもいいことになっている。事実上全ての犯行が公認されているということだ。殺人だろうが銀行強盗だろうが、罪に問われない」

「でも……」

未久は言いかけて、その先が真っ白になってしまった。

長い一日だった。今朝このビルに来るまで、あたしは自分の体でなんとかできるなんて、思っていた。殺し屋に抱かれようと思っていた。抱かれたら、なんとかなる、なんて。そんなことはちっとも、なかった。あたしは安易だった。

でも、でも、ちっとも安易ではない仕事を、あたしはさっき、やったじゃないか。やり遂げた。そして、話はとても現実的になっている。あたしは進歩しているのだ。

「簡単じゃないんです。相手の子、不良だし。すごく残酷で」

「君よりも?」

未久ははっとした。

「だけど、強いし」

「じゃ」

そこで男は初めて声を潜めた。

「嚙みつけ」

湯川アサミは体操用のマットの上で寝ていた。目をつぶり口をだらしなく開けている。一人だ。眉のないその顔はすっぴんだととても地味で、田舎のおばさんみたいだ。

上級生は今日は進路相談とかで、ここに来ることはないらしい。

未久がそっとその脇を通ると、アサミは目を閉じたままで「おせーんだよ」と言った。眠っていなかったのだ。

「返事しろよ!」

「はい」

「買ってきたのか」

「はい」

「だったらとっとと出せ」

「はい」

「はいしか言えないのかぼけ」

アサミはむっくりと起きあがり、未久の手からタバコの箱をひったくった。

「火」

未久はもたもたとライターを点火してアサミのくわえたタバコに近づけた。アサミは深く吸い込んだ煙を未久の顔にふうと吹きかけると、ケータイをいじり始めた。

「未久お前暇なんだったらあたしの足の爪、手入れ……おい、何やってんだ」

顔を上げたアサミが気づいたその時、未久はもう裸になっていた。そして畳んだ服をビニールの袋に詰め込んでいるところだった。

「服を脱ぎました」

「見りゃわかるっつーの。なんで脱いでんだって聞いてるんだよ」

血で服が汚れないようにするためよ、と心の中で言った。

「だまってんじゃねーよ、気色わりいなあ。お前もしかしてズーレーか?」

「いいえ。タバコの匂い」

「お前がいっちょ前にケンエンケンかよ」

「服にタバコの匂いつくと親が心配するから」

「変な奴。じゃあそのままずっと素っ裸でいろよ」

そう言ってアサミはわずらわしそうに未久の体に向けて吸いさしを投げつけた。

未久はよけようとしなかった。タバコは未久の裸の肩に当たって、火の粉をこぼしながら床に落ちた。

未久の動じない様子に、アサミはかちんと来たようだった。次はタバコの箱を投げた。それは未久の顔にまともに当たった。ばらばらと白い棒があたりに散乱した。

「まずい。そのタバコ、湿気ってるよ。替えてもらって来い」

「その代金まだもらっていません」

「あん? 何言ってんだ、てめえは」

アサミは未久を睨み付けようとして、いつもと違う未久の表情を初めてしっかり見た。アサミの目が一瞬泳いだ。

未久は言った。

「アサミさん、いつか、仕返しをされると思ったことはなかったの」

「何ぶつぶつ言ってるんだ、こら、ぶん殴るぞ」

「いつか、しっぺ返しが来るとは、思わなかったの。今すぐでなくて、何年後とか何十年後かもしれない。でもいつかあたしがあなたに復讐する日がくる。そういうことを想像することが、できなかったの」

「るせーよ、てめーは。文句あるってのか。ゴミクズのクセに、こら」

あざけるような口調でそう言うつもりだったが、声が少し震えてしまった。アサミは貫禄を取り繕うためにわざとゆっくり立ち上がった。そして、ぱあん。未久の頰を、思い切り張った。

未久はやはり、よけようとしなかった。真横を向いた顔を一瞬歪めていたが、すぐにまたアサミに向き直り、その目をまっすぐ見た。もう一発殴ろうと振り上げたアサミの手が躊躇した。少し乱れた呼吸が未久の顔にかかった。チューインガムとタバコの匂いに混ざって、別の匂いが漂った。

そうだ、これ、死体の匂いだ、と未久は思った。

この女も、そしてあたしも、いつかは死ぬ。いや今既に少しずつ、少しずつ、死に向かっているんだ。

「ふん。やっぱりゴミクズって変な奴」

アサミがそっぽを向き、座ろうとしたその時、未久が動いた。

左脇に挟んで隠していたメスを素早く右手に持ち替え、相手に飛びかかった。

最初の一撃が肝心だと思った。

顔の少し下を狙った。喉か、もし外れても首筋のどこかを切り裂くつもりで。

返り血を思い切り浴びることを覚悟していた。

しかし。

失敗した。

アサミは、反射的に未久の体を振り払った自分の腕を不思議そうに見ていた。肘のあたりでシャツが裂けていた。

そこからすすっと血が垂れ床に落ちた。

アサミはそれでも、何が起こったのかわからない様子だった。ぼんやりとした目で、次に未久が手に握りしめているものを見た。その鋭い光が刃物だとやっと気づくと、スイッチが入ったように目を大きく見開いた。

「てめえ……」

アサミが手を振り上げた。

と思うと、もう未久は弾き飛ばされていた。

それでも、メスをなんとかまだ握っていた。

しかしその手はすぐに、アサミの堅い革靴で踏みつぶされた。

ヤンキーの腕力をみくびってはいけないと、未久は知っていた。しかも湯川アサミは小6の頃に暴走族の女をタイマンで半殺しにしたことがあるという噂を、聞いたことがあった。

それからアサミは未久に馬乗りになって、メチャクチャにひっぱたいた。まぶたをきつく閉じていないと目玉が飛び出してしまうほどの衝撃だった。何も考えられない。意識が薄れていく。痛みは感じない。

未久はただ自分の頰がどんどん膨らんでいくのを、感じていた。そして、ぶう、と口から飛び出した。血の飛沫が。

それを合図に、張り手は終わった。アサミも疲れたのかもしれない。しかしその代わりに、首筋を両手で摑んだ。そして全体重を乗せて来た。

く、と喉の奥から声が出た。それは生理的な反応に過ぎず、何か言おうとしたわけではなかった。しかしアサミは応えて言った。

「苦しいかこら。てめえ、ゴミクズのくせに苦しいってのか。お前にそんな資格はねーんだよ。お前は人間以下なんだからな」

喉元がぐいぐい押さえつけられる。頭が、コンクリの床にがんがん当たる。

目を開けているつもりだったが、もう何も見えなくなっていた。

アサミは片手で首を押さえ続けながら、もう一方の手で未久の顔をわしづかみにした。

「この、ブスが」

今度は、痛みをはっきり感じた。顔が痛い。痛い痛い痛い。しかし悲鳴も上げられない。

それでも未久は、薄れていく意識に必死でしがみついていた。痛みと衝撃をむしろリアルに感じ続けるように、心の一部分で努力を続けていた。

未久の顔の皮を引きちぎろうとしているアサミの邪悪な指。それが、未久の口にぎゅっと入ってきた。

その時。

「嚙みつけ」

どこからか、そんな声が聞こえた。

未久のかすかな意識は、その声に、素直に従った。

嚙みついた。

口の中の指に、思い切り、嚙みついた。

「いでっ」

アサミが電撃に打たれたように手を引いた。

しかし、その瞬間、同じ電撃は未久の体をも打ち据えていた。未久はひきつけを起こしたように固く身を縮め、全身の力を顎に集中した。

未久の歯が、アサミの一本の指をしっかりと捉えていた。

「いてええええええ!!!」

アサミは立ち上がった。

指一本で未久を持ち上げる、怪力だった。未久はカメのように首を伸ばして、その指に、腕に、ぶら下がっていた。

「やめろ、うわああああ」

アサミの罵倒はすぐに叫び声へと変化していった。

口の中にぎしぎし音がする。そこから鉄の味が広がる。

同時にすさまじい優越感が、そこから未久の全身に広がっていった。

こいつ、イタガッテイル。

歯によりいっそう圧力をかけながら、鼻からすうと息を吸う。

「ぎゃあああああああ」

その叫びに応えるように、未久は顎にさらに力を入れた。ぼくん。鈍い振動を口の中に感じた。知っている。脱臼の音だ。

それでも未久は力を抜かなかった。さらにぎりぎりと歯をくいしばった。

ぶちん、と、音がした。未久の口から相手の手が離れ、未久の頭は床に落ちた。

それでも、口の中にはびくびくと動く指があった。

やった。あたしは、食いちぎったんだ。

指を。

すばらしい快感で全身が震えるようだった。麻薬が体をめぐっているようだ。未久は、覚醒していた。目を見開くと、全てのものがはっきりと見えた。

アサミは跪いた姿勢で全身を激しく痙攣させていた。手元から血がびゅうびゅう噴き出していた。

ほら、正解だったでしょ。裸になっておいて。

泣き叫んでいるアサミのくしゃくしゃの顔を見ていると、また優越感が湧き上がってきた。

ばかみたい。たった指一本で。

未久は、アサミに歩み寄った。

そして胸ぐらを摑んだ。ほとばしる血が、未久の裸の腹にかかった。それはものすごく熱かった。

未久はアサミを自分の顔に引き寄せた。

そして、口を開けて見せた。

未久の舌の上でひくひく動くものを見て、アサミの顔が歪んだ。

「あんた の 指」

と、未久は言った。喉の奥に血が流れ込んでくる。

いったん口を閉じ、がり、ぼり、がり、と音を立て、ゆっくりと、確実に、口の中のものを嚙みしめてみせた。

そして再び口を開け、中でぐちゃぐちゃになっているであろうものを、アサミにはっきりと見せた。

もう一度、口を閉じる。

う、と顔をしかめ、未久は喉を鳴らした。

飲み込んだ。アサミの指を。

アサミはそれで気絶した。

アサミの髪を摑んで頭を持ち上げ、その首にメスを当ててみた。が、この方法はやっぱりやめることにした。これ以上血を浴びるのはまずい。あたりを探しまわり、運動会用のテントが畳んでまとめてある場所からロープを一本、引っぱり出してきた。それでアサミの首を巻き、足をかけて締め上げた。

なかなかの重労働だった。

アサミの体が痙攣を終えた時、ちょっと不思議な感慨に包まれた。

もしかしたら、こいつ、自分のたった一人の友達だったかもしれない。

明日からも、あたしは生きていく。あの教室で。あの、変な教師やクラスメート達と。それができるだろうか。

はははっ、と未久は声を出して笑ってみた。

うん、できる、平気だ、当たり前じゃん。

現場は、いじらないことにした。下手に触ると、血の指紋がつくから。

このままで平気だ。疑われるのは間違いなく、上級生の不良グループだろう。

カバンの中には、濡れタオルを用意してあった。それで手と顔についた血をよく拭き取った。タオルは家で洗う予定だった。夜まで誰も帰ってこないから、ゆっくりシャワーを浴びればいい。クレンジングクリームをたっぷり使って。

最後に死体をちらりと見た。

死んでいる。不可逆的、という言葉が浮かんだ。今日、化学の授業で出てきた言葉。彼女は絶対に生き返ることはない。永遠に、そのまま、死んだままだ。

生きていると、いろんなことは変わっていく。自分の人生も、変わりそうな予感がした。

どうせ変わりっこないと思いこんでいた。その思いこみを、アサミがそっくり引き受けて、持っていってくれた。

まだそれほど遅い時刻ではない。三々五々下校していく生徒達に、さりげなく混ざる。

さっき感じた優越感はまだ胸の中に満ちていた。この学校で、人を殺したことのある人間は自分ただひとりだ。

でも校門のところで、いきなり不快になった。ベンジョが、そこに立っていたのだ。

目が合ってしまった。

「おう、ゴミクズ。また一人か」

未久は彼にすたすた近付き、そして言った。

「おい、人のことをゴミと呼ぶな」

教師が、驚いて眉を上げた。皺に囲まれた目玉が老眼鏡で拡大され、昆虫のような印象をかもし出していた。

「あんたに復讐する」

未久は無表情で続けた。

「あんたとあたしの関係は、すぐに変わる。あたしは大人になる。そして、復讐のチャンスをいつか、きっと摑む。10年後か、20年後かわからないけど。どんなに汚い手を使っても、あんたに、とんでもなく苦しい、つらい思いをさせてやる。あんただけじゃない。あんたが大切に思う人間の全て。あんたの女房やあんたの子供にも」

教師は口を開けて未久を見ていた。「子供にも」と言ったところで、その目元がぴくんと動いたことを未久は見逃さなかった。

「子供」ともう一度言った。

「あんたの子供を殺す。いつか必ず、実行する、あたしは」

その言葉が相手にしみこんでいくのをしばらく待ってから続けた。

「あたしに絡むのなら、その覚悟で絡め。わかったか」

教師の口元が震えていた。

もしかしたら本当にやることになるかもしれない、と未久は思っていた。

ドアが開くと、クレンジングクリームの匂いがふわりとした。

「こんにちは」

「よお」

男はまるで昔からの友人に会うように自然体だった。この人は驚いたりすることがないのだろう、と未久は思った。

「どうした」

「話があって」

「話」

「やっぱり、抱いてもらおうと思って」

「ふうん」

男はやっぱり、眉ひとつ動かさない。

「あの、聞きたいことがあるんです。あたしって、変ですか?」

「ああ、そうだね。変だ」

男ははっきり頷いた。

「でもさ、変じゃない奴ってこの世にいないんじゃないか」

未久は思わず男の目をじっと見てしまった。この人が真面目なのか、ふざけているのか、残念だけどまだ、読めない。

「うそです。ごめんなさい」

未久は言った。

「抱かれに来ましたっていうの、うそ。ほんとはね、こないだ、借りてたものがあったから、返しに来たんです」

そう言って、紙包みを差し出した。

男はそれを受け取ると、中身を確認もせずにスウェットパンツのポケットに入れた。

「これどうせ使い捨てだから、良かったのに」

「気づいてたんですか」

「用事はそれだけ?」

もうドアを閉めようとしている。

「あのっ」

未久はあわてて言った。

「あたし、その……人を殺しました」

「そう。じゃあ殺し屋に仕事を頼む必要がなくなったってわけだね」

と、男はあっさりと言った。

「うん。だから例の件はキャンセル」

「そ」

未久は、ドアに手をはさんで邪魔した。ドアの隙間で男と目が合った。

「…………」

何かを聞きたいと思った。でもそれが何か、わからないのだった。

「ええと、その、あたし、これからどうしたらいいですか?」

「なぜ俺に聞く?」

「…………」

「何を気にしている。人を殺したことか」

「うん……そう、かも」

「お前いつか子供産むだろ」

「えっ」

「それでチャラだ」

どくん、と未久の子宮が鼓動を打った。

生理、まだ終わっていない。

少女が去ってから、小田切明はコーヒーを飲みながら「チャラ」という言葉についてしばらく考えていた。

今回、いろんなことが結局は「チャラ」になっていった。

小田切はある仕事から解放される代わりに、別のある仕事を負うことになった。

ターゲット「湯川アサミ」を密かに、誰にも見られずに手にかける。その作業は、サボることができた。

その代わりに小田切が果たした仕事は、いつもよりも厄介な後かたづけだった。経験もない子供がやったこととはいえ、ちょっとあきれてしまった。現場はまるで格闘の跡を記念するように血や毛髪が飛び散ったままだった。加害者の歯形が特定できる状態で被害者も残っていた。

計算通りに後藤未久がこの部屋を訪れてきた時、小田切は作業に没頭する彼女のバッグからケータイを抜き取り、仕掛けをしておいた。以降その行動を把握することは簡単だった。ただしそれに頼らなくても、その日に決行するだろうという確信が、小田切にはなぜか、あったのだ。

放課後、1時間以上学校にとどまっていることを確認し、現場に行くことにした。

校門から出ていく未久の表情を見届けると、小田切は校内に入った。

呼び止められた場合に備え、印刷業者の名刺を持っていた。広報誌の製版についてPTA役員と打ち合わせをするという名目で、会議室も予約されているはずだった。しかし実際には入り口の警備員に会釈をするだけで堂々と入っていくことができた。

現場では床の血液と尿を拭き取って、その後に石灰をかけておいた。それくらいでいい。

もともとが散らかり放題の場所だった。古雑誌やビール缶や、菓子やファーストフードの食べかす、汚れたティッシュやタオル、そういうものが散乱していた。

もちろんルミノール検査をすれば血液反応が出てくるだろう。が、重要なのはそんなことではない。警察がそんなふうに乗り出してくるかどうか、なのである。

大丈夫。この件は、捜査すら、始まらないはずだ。補導歴のある不良女子中学生が一人、行方不明になっただけなのだ。よくある家出として放置される程度の案件だろう。

思った通り、後藤未久は最後まで完了できてはいなかった。小田切はその場にあったハンガーを使って湯川アサミの首をねじり、脈が止まったのを確認した。そして革靴のかかとで背中の骨を折り、死体を折り畳み、掃除に使ったタオルと一緒にビニールのゴミ袋で包んだ。それを、ボストンバッグに詰め込んだ。

金もまあ「チャラ」と言えるくらい、公平に動いたと言えるだろう。

小田切は128万を後藤未久に払った。

しかしその金は、そもそも彼女の父親の金だとも考えられるのだった。

後藤武一朗の依頼を受け、ターゲット・湯川アサミについて調べるうちに、その同級生・後藤未久のことを知った。

未久は、依頼者の娘だった。

胸をあらわにした我が子の写真がブルセラショップで販売されているのを見た父親の気持ちがどういうものか、少しは理解できた。

最愛の娘にそんなことを強要している不良少女が特定できた時、そいつのことを殺してしまいたいと思う気持ちも。

ただ、小田切は父親ではなく、むしろ娘の方に感情移入していた。

終わってしまうと、悪くない方法だと思えた。手間も、危険性も最低限だったと誇ってもいいだろう。

ただし、こんな方法を選択した本当の理由は、別のところにあったと言えなくもない。

娘の立場で考えると、問題は、単に仇を殺してしまうことで、解決するものではないと思えて仕方がなかったのだ。

その少女に、やるべきことをやらせたかった。

ということはつまり、自分はあの少女のためにこの仕事をこなしたのか。いや……それとも……。長々と考え込んでいる自分に気づき、小田切は苦笑いしながら立ち上がった。

まだ仕事が残っている。

バスルームに向かう。

後藤未久が初めてここに来た時は、かつて大手ゲームメーカーの幹部だった男の死体がそこにあった。

その解体を、未久がやってくれた。

おかげでラクをした……と、いうわけでもない。小田切は、あのろくでもない男の死体を、ど素人でも解体できる状態まで下ごしらえしなければならなかった。血を抜いたり、特に硬い関節部分を破壊しておいたり。

そして今あの死体と入れ替わるように、ここに別の死体がある。

こいつの作業は、自分一人でやらなくてはならない。

これも「チャラ」ってことだろうか。

しかしまあ、中年の男性よりも、中学生の少女の方が、作業としてはずいぶん愉快なものではないか。小田切はそう自分に言い聞かせた。